吉村の姿の正体は

その姿の正体はコンクリートの電信柱で、吉村の背丈の位置に「通学路」と書かれた文字が、眼鏡をかけた吉村の顔に見えたのだった。

長女は最初気の迷いだと言っていたが、しばらくしてから血相を変えて「お父さん、立ってたわ」と。正体がわかってもなお、同じ電信柱を見た長女の目にも吉村の姿が映ったのだった。

孫も顔色を変えて、「じいじがいた」と泣いた。

死んだら無、ではないのだろう。

長女一家との二世帯住宅の津村側の表札は、「津村 吉村」となっている。その洗面所のコップには、吉村と津村の歯ブラシが2本並んでいる。

※本稿は、『吉村昭と津村節子――波瀾万丈おしどり夫婦』(新潮社)の一部を再編集したものです

『吉村昭と津村節子――波瀾万丈おしどり夫婦』(著:谷口桂子/新潮社)

数々の名作を世に送り出した小説家夫婦――その人生は、愛とドラマに満ちていた。

「結婚したら小説が書けなくなる」。プロポーズをいなす津村を吉村は何度もかき口説いた。「書けなくなるかどうか、試しにしてみてはどうか」。そして始まった二人の人生は、予想外の行路を辿っていく。生活のための行商旅。茶碗が飛ぶ食卓。それでも妥協せず日々を積み重ねる二人に、やがて脚光が……。互いを信じ抜いた夫婦の物語。

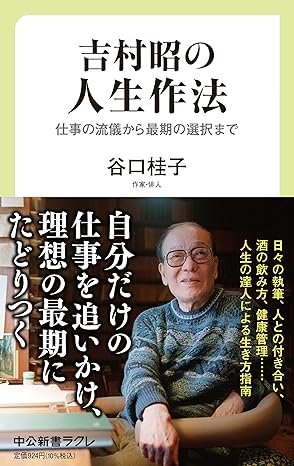

『吉村昭の人生作法――仕事の流儀から最期の選択まで』(著:谷口桂子/中央公論新社)

『戦艦武蔵』『破獄』などの作品で知られる作家・吉村昭(1927―2006)は、公私ともに独自のスタイル貫いた。「一流料亭より縄のれんの小料理屋を好む」が、「取材のためのタクシー代には糸目をつけない」。「執筆以外の雑事は避けたい」一方、「世話になった遠方の床屋に半日かけて通う」。合理的だが義理人情に厚く、最期の時まで自らの決断にこだわった人生哲学を、吉村自身の言葉によって浮き彫りにする。