絶対に削ってはいけない言葉とは

でも考えてみれば、これは、介護をする側にとってもメリットしかありません。

なんとか伝えようとして言葉を尽くし、ますます伝わらなくなって、イライラしてしまうのに、正解は、「伝えすぎない」ことなんですから。

最小限のコミュニケーションで、最大の効果を得る。

これぞまさに「省エネ介護」ですよね。

ただし、絶対に削ってはいけない言葉もあります。

それはやっぱり、「ありがとう」「助かったよ」などの感謝の言葉です。

たとえば、立ってくれたときに「ありがとう、じゃあ行こうか」と言って手招きをすれば、感謝されたから次の動作に移れるという状況になります。

そして「こうやればいいのね」と理解がきちんと通じるので、本人の安心にもつながります。

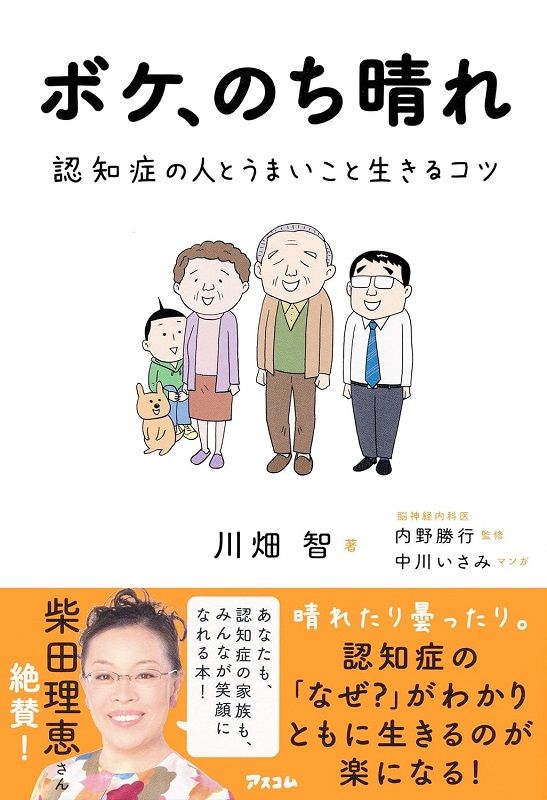

※本稿は、『ボケ、のち晴れ 認知症の人とうまいこと生きるコツ』(アスコム)の一部を再編集したものです。

『ボケ、のち晴れ 認知症の人とうまいこと生きるコツ』(著:川畑智、監修:内野勝行、マンガ:中川いさみ/アスコム)

認知症の人とともに生きる上で何より大切なのは、「笑う」こと。認知症介護の中にだって、おたがいに大笑いできる瞬間や、日々の介護の中で心が通じ合う瞬間、心がほっこりと温かくなる瞬間が必ずあります。そんな「晴れ間」を作るための考え方や方法を、著者が経験したエピソードととともに一冊にまとめました。漫画家・中川いさみ先生のクスっと笑えて、じんわり心が温まるマンガとともに、お読みください。

ボケ、のち晴れ 認知症の人とうまいこと生きるコツ

作者:川畑智/監修:内野勝行/イラスト:中川いさみ

出版社:アスコム

発売日:2024/2/1

出典=『ボケ、のち晴れ 認知症の人とうまいこと生きるコツ』(著:川畑智/アスコム)

川畑智

理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表

川畑智

理学療法士、熊本県認知症予防プログラム開発者、株式会社Re学代表

1979年宮崎県生まれ。理学療法士として、病院や施設で急性期・回復期・維持期のリハビリに従事し、水俣病被害地域における介護予防事業(環境省事業)や、熊本県認知症予防モデル事業プログラムの開発を行う。2015年に株式会社Re学を設立。熊本県を拠点に、病院・施設・地域における認知症予防や認知症ケア・地域づくりの実践に取り組み、県内9つの市町村で「脳いきいき事業」を展開。『マンガでわかる! 認知症の人が見ている世界』シリーズ(文響社)など著作多数。

中川いさみ

漫画家

1989年に『週刊ビッグコミックスピリッツ』で連載をスタートした『クマのプー太郎』(小学館)が大ヒット。不条理ギャグブームの火付け役となり、1995年にはアニメ化もされた。2003年に朝日新聞広告賞を受賞。同作品のキャラクター「しあわせうさぎ」は今も人気が高く、2022年には「ほぼ日(ほぼ日刊イトイ新聞)」とのコラボーレションによる「しあわせうさぎ展」の開催などが行われた。朝日新聞土曜別刷り版『be』で自身の愛猫「ケダマ」との日常について描く『コロコロ毛玉日記』を連載中(2024年1月現在)。