お稽古には必ず着物で行っているという若い人は、

「行くと必ず、先輩や師匠が着付けを直してくださるのがとてもありがたいのですが、直されないことがなくて、お稽古に行くたびに、それがずっと続いているんです。どれだけひどい格好で道中を歩いているのかと悩んでいます」

といっていた。

どういう状態であれ、自分で着ているところが立派である。何度も着ていれば慣れてくるし、私も着物を着ても、今日はここが変だというところがいつもある。

帯を締めるときの癖でたれが長めになったり、手が短くなったりと、完璧だと満足したことなど一度もない。まあ、こんなものでいいか、と外に出ていく。

その方も直してくれる親切な方々が行き先にいらっしゃるのだし、そんなものでいいんじゃないだろうか。お稽古に着物で通っていることを褒めてあげたい。

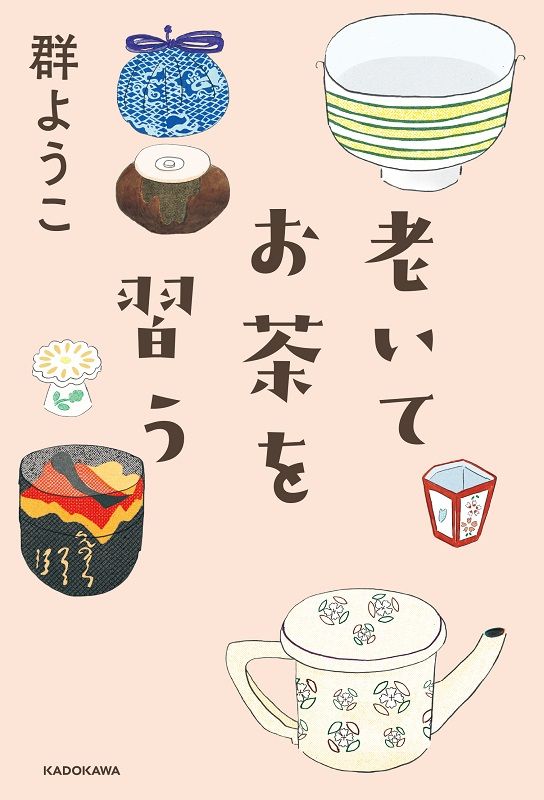

※本稿は、『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)

齢六十八にして、お茶を習うことになった。果てがない稽古が始まった。

齢六十八にして、お茶を習うことになった。事のはじまりは、今から二十年以上遡るのだが、当時、私の担当編集者の女性と、還暦を過ぎたとき、自分たちはどうしているかといった話をしていた。私は、

「いつまで仕事をいただけるかわからないけれど、仕事があればずっと続けていると思いますけどね」

といった。私よりも二歳年上の彼女は、

「私はお茶の先生ができればいいなと考えているのですけれど」

というので、

「そうなったら、私もお弟子になる」

といったのである。(本文より)