契約後の貸し倒れ予防策

もうひとつは、江戸時代の法制度である。

人びとが安心して金の貸し借りをするためには、貸金(債務)を返済してもらう権利(債権)が保護されていなければならない。

日本の現行法では、貸主(債権者)、借主(債務者)の素性に関係なく、「法の下の平等」にもとづいて裁判がおこなわれ、和解で解決できない場合には、国家権力によって強制的に貸金を回収することも可能である。

このような法制度があってこそ、これまで馴染のなかった顧客に対しても金を貸すことができるわけだ。

ところが江戸時代においては、借主の身分や貸し借りの契約内容によって明確な「差別」が存在し、貸金を優先的に回収できる者、できない者が存在した。

貸主側である三井大坂両替店は、貸金を優先的に回収するために、幕府の法制度をうまく利用し、融資先が不誠実を働いた場合、貸金を優先的に回収できるよう工夫を施した。

これは、幕府権力によって回収可能性を高めようとする、契約後の貸し倒れ予防策といってよい。では、その工夫とはどのようなものであったか。法制史の観点から解明する。

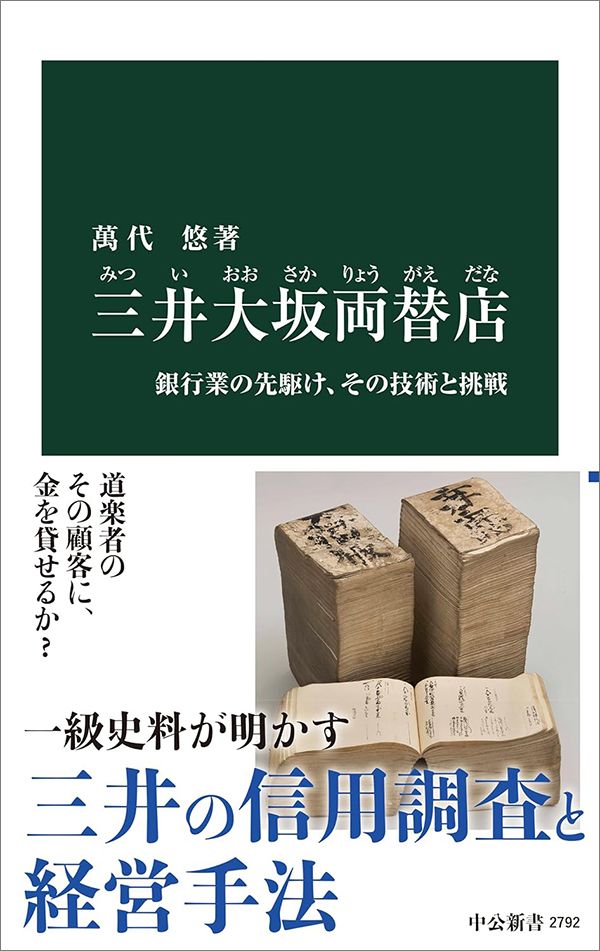

※本稿は、『三井大坂両替店――銀行業の先駆け、その技術と挑戦』(中公新書)の一部を再編集したものです

『三井大坂両替店――銀行業の先駆け、その技術と挑戦』(著:萬代 悠/中公新書)

元禄4年(1691)に三井高利が開設した三井大坂両替店。元の業務は江戸幕府に委託された送金だったが、その役得を活かし民間相手の金貸しとして栄えた。本書は、三井に残された膨大な史料から信用調査の技術と、当時の法制度を利用した工夫を読み解く。そこで明らかになるのは三井の経営手法のみならず、当時の社会風俗や人々の倫理観だ。三井はいかにして日本初の民間銀行創業へとつながる繁栄を築いたのか。