日本の堤防の地図記号

さて話が逸れたが、日本の地図におけるダムの記号である。語源に敬意を表するわけでもないが、記号の形状は「堤防」の表現とその応用なので、まずは川の流れに沿って築かれる堤防の記号から話を始めよう。

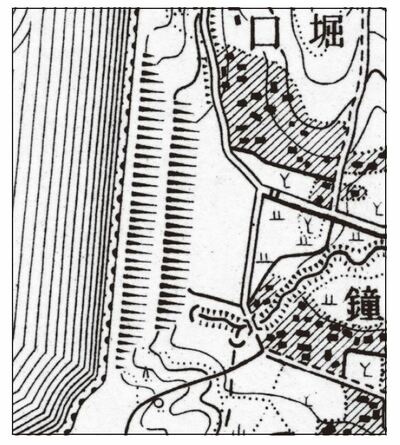

堤防(土堤)はゲジゲジのような記号だ。堤防の天端(最上部)のラインをなぞって茶色の線を描き、これに茶色の短線をびっしりと0.5ミリ間隔で直交させる。

短線は法面(のりめん)(斜面)の長さに応じて引かれ、上から見た寸法を縮尺に応じて表現するが、その最小は0.5ミリ(2万5000分の1なら12.5メートル)である。

利根川の下流部などのように堤防の高さが10メートルを超える場合は短線の長さも2ミリ(実寸50メートル)以上となるので、なかなか壮観だ。

よくあるように天端に道路が通っている場合は道路記号の両側に短線が出た状態となる。

このゲジゲジは現在でこそ線幅が一定だが、戦後しばらくの手描き時代までは、この短線はすべてクサビ形で描いてあった。しかも立体的に見えるよう、左上から光が当たった前提で左上側のクサビを細く、陰となる右下側を太く描き分けて堤防の様子をリアルに表現した。

工芸的な美しさがあったが、もちろんこれほど手間のかかる描写は今となっては望めない。

堤防にもさまざまな種類がある。

各地に最も一般的に見られる川に沿った連続堤の他に、木曽川などの下流部で勾配の非常に緩い地域に見られる「輪中堤(わじゅうてい)」、平地を流れる川の中でも急な勾配の黒部川(富山県)に現存するような、重なりつつ一部が途切れた「霞堤」(いわゆる信玄堤(しんげんつつみ))、流れを緩めるために河川敷を広く確保し、勢いを殺(そ)ぐべく荒川中流などに築かれた「横堤」など、地形図ではそれぞれに応じた形で表現されているので、ネットで見られる国土地理院の「地理院地図」で全国の堤防を観察してみるのも興味深い。

溜池の堰堤も基本的には堤防と同様である。現存する最古のダム式溜池とされる大阪狭山(さやま)市の狭山池は7世紀初頭には築造されていたようで、それ以前にも小規模なものはあったらしい。

地形の条件はさまざまだが、地図では奈良県の大和盆地など平坦なところの溜池は四囲に土堤が描かれているし、土地が斜面なら土堤のある方だけ堤が描かれる。なおコンクリート擁壁となっている場合には、道路や住宅地に見られるような「擁壁」の記号が用いられている。