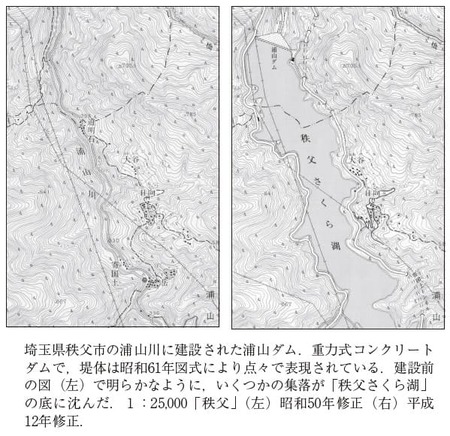

大型ダムの下に沈んだもの

大型ダムの建設にあたっては集落が水没することも多く、多数の住民が移転を余儀なくされてきた。

先祖代々ずっと守ってきた田畑や屋敷を手放し、母校が失われ、幼い頃から馴染んできた風景が消えてしまうことほど悲しいことはないが、特に戦後はダムの建設が各地で盛んになり、故郷を失った山村の人々は少なくなかった。

代替地は用意されるのだが、それを機に隣近所がバラバラになってしまうこともあれば、地縁を断って都市へ出る人も多かった。

神奈川県民への上水道用水の供給や水力発電用として昭和15年(1940)に建設が始まった相模ダムでは、湖底に沈むことになった勝瀬(かつせ)の集落が26キロ離れた海老名市へ集団移転しているが、新天地には故郷と同じ「勝瀬」の地名を付けている。

静かに水を湛えるダム湖の下に故郷が沈んだ人たちがいること、ダムの工事で殉職した工事関係者がいたことは忘れてはならないし、治水の最前線でダムの貯水量を絶妙なタイミングで調整している現場のことも、時には想像してみたい。

たとえ記録破りの豪雨の中で神業のような治水に大成功して何万人を救ったとしても、彼らがメディアで称賛されることは少ない。

その大成果たるや「何事もなかったこと」なのだから。

※本稿は、『地図記号のひみつ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『地図記号のひみつ』(著:今尾恵介/中央公論新社)

学校で習って、誰もが親しんでいる地図記号。地図記号からは、明治から令和に至る日本社会の変貌が読み取れるのだ。中学生の頃から地形図に親しんできた地図研究家が、地図記号の奥深い世界を紹介する。