日常生活のなかで「いかに歩くか」の仕掛けをつくる

そこで、「日常生活でいかに歩く場面を増やすか」という観点に立ったさまざまな技術の進歩が期待されます。

たとえば、スマートフォンの充電です。

今はパッドの上に置くだけでワイヤレス充電できるものが登場していますが、これをさらに進化させ、町中に設置された“充電道路”の上を一定時間歩くと、スマートフォンの充電ができるような設備が開発されれば、高齢になっても「必要だから歩く」人が増えるでしょう。

ほかにも、スマートフォンに搭載されている位置情報などを利用して、歩いた距離や時間に応じてポイントを付与し、買い物などに使えるアプリが今よりもっと充実すれば、中高年や高齢になっても歩きたがる人が増えるのは間違いありません。

必要だから歩く人が多くなればなるほど、結果的に心臓や脳などの動脈硬化性疾患、糖尿病、腎機能障害による人工透析の患者さんが減って、右肩上がりで増え続けている医療費の抑制につながるからです。

動脈硬化が進んで病気になったから治すのではなく、病気にならないように動脈硬化を予防することが、何より大切で、ひいては健康寿命の延長につながっていくと考えています。

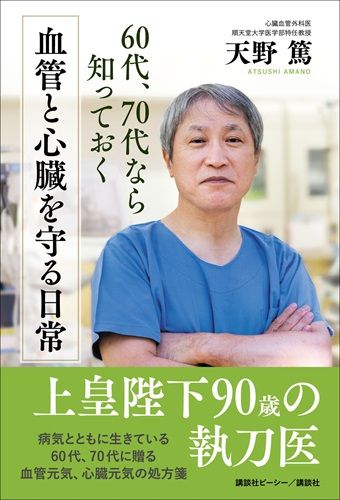

※本稿は、『60代、70代なら知っておく 血管と心臓を守る日常』(講談社ビーシー)の一部を再編集したものです。

『60代、70代なら知っておく 血管と心臓を守る日常』(著:天野篤/講談社ビーシー)

60代、70代は、病気とともに生きている。だから、通院、投薬が合って当たり前。

問題はそんな日々のなかで、不本意に死ぬのか、天寿をまっとうするのか――。

上皇陛下の執刀医にして、世界屈指の心臓血管外科医がわかりやすく記した「命を落とすリスクを減らす」暮らしの処方箋。