民には民の暮らしやルールが

日出でて作き、日入りて息う。

(日が出りゃせっせと野良仕事、日非ぐれにゃ帰って横になる。)

井を鑿りて飲み、田を耕して食う。

(のどが渇きは井戸を掘り、腹がすいたら田んぼを耕す。)

帝力我に何かあらんや!

(王さま? おれの暮しにゃ、いてもいなくても同じこと。)

堯の心は明るく晴れわたった。

「これでよい。人民たちが何の不安もなく、自分たちの生活を楽しんでいてくれる。これこそわたしの政治がうまくいっている、証拠というものだ」

お上がどう言おうが、どんな決まりを押しつけてこようが、民には民の暮らしがあり、民のルールがある。

『光る君へ』の時代の地方には、その地その地の独特の風習や習慣があって、その土地に根付いたボスがいたような気がしてなりません。

※本稿は、『応天の門』(新潮社)に掲載されたコラムの一部を再編集したものです。

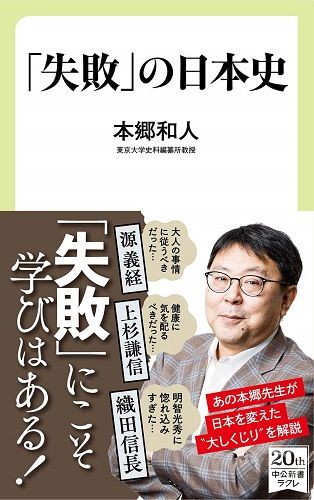

『「失敗」の日本史』(著:本郷和人/中公新書ラクレ)

出版業界で続く「日本史」ブーム。書籍も数多く刊行され、今や書店の一角を占めるまでに。そのブームのきっかけの一つが、東京大学史料編纂所・本郷和人先生が手掛けた著書の数々なのは間違いない。今回その本郷先生が「日本史×失敗」をテーマにした新刊を刊行! 元寇の原因は完全に鎌倉幕府側にあった? 生涯のライバル謙信、信玄共に跡取り問題でしくじったのはなぜ? 光秀重用は信長の失敗だったと言える? あの時、氏康が秀吉に頭を下げられていたならば? 日本史を彩る英雄たちの「失敗」を検証しつつ、そこからの学び、もしくは「もし成功していたら」という“if"を展開。失敗の中にこそ、豊かな"学び"はある!