まだまだ儀式は続く

さらに次の行程として、産湯が用意されます。

まず御湯殿と呼ばれるところで、緑の衣の上に白い衣を着た中宮付きのしもべの男たちが湯を用意し、水でうめて温度を調整し、桶に入れて持ってきます。

清子命婦(きよこのみょうぶ)と播磨(はりま)という女房が取り継いでうめて、湯の温度を調整。さらに大木工(おおもく)と馬(うま)という二人の女房が、瓮(ほとぎ。浅い甕のような土器)十六個に汲んでいきます。

面白いのは、彼女らが着ているのは羅(うすもの)なのに、裳と唐衣、つまり礼服姿をしていて、白い元結(髪を結ぶ道具)を付けていることです。

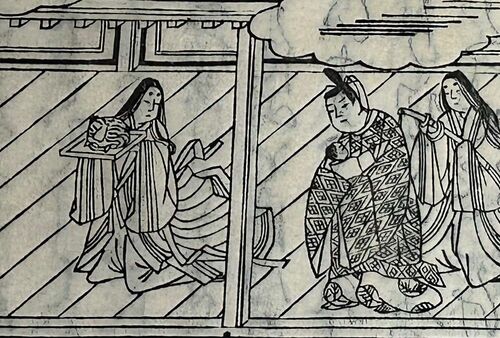

産湯の係は二人で「御迎え湯」を、つまり宰相の君(藤原豊子)がまず湯をかけ、交互に大納言の君(源廉子) が湯をかける。いずれも上臈女房ですが、湯巻姿です。

なお水濡れ防止のために、礼装の上からエプロンのように裳を巻いた姿になっていて、これは珍しいスタイルだと紫式部は書き残しています。

なお、赤子を抱いて御湯殿に向かう行列としては、まず藤原道長が若宮(後の後一条天皇)を抱き、その前を、小少将の君が御佩刀(一条天皇から贈られた短刀)を持ち、宮の内侍が虎の頭の作り物を持って歩くことになります。

この虎の頭の造り物とは、「虎の頭に御湯を除き込ませて悪霊を祓う」と説明されることが多い不思議な道具。もともと中国では猛獣の虎は悪霊や疫神を食い殺すという信仰があり、その影響で行われた厄除けの呪術のようです。

それが御湯殿への行進を先導しつつ、道々の防御もちゃんと行われます。そして公達や僧侶、博士などがそれぞれの魔除けを行う中、産湯の儀式が行われるのです。