おまけの話

藤原彰子は、従姉の定子や妹の妍子のような華やかな性格ではなかったが、女房たちをはじめ周りの人たちへの気配りに富んだ、いわば親分肌の人だったようだ。

そんな性格は、『紫式部日記』にも出てくる、紫式部から学んだ白楽天の『新楽府』(このエピソードは『光る君』にも出てきた)によって磨かれたのではないかと思われる。

この書は、漢詩の形で、「正しい政治のあり方」を説いていて、彰子はここから、長者として人々に接する心構えを学んだのではないか。

一条天皇が亡くなり、三条天皇が即位するにあたり、東宮になったのは、彰子がものすごいプレッシャーの中で産んだ敦成親王(後一条天皇)だった。

しかし彰子はそれを喜ばず、一条と定子の長男で彰子が育てていた敦康親王でなかったことについて、道長を大変「怨んだ」らしいと、藤原行成がその日記『権記』に書いている。

彰子から見て、父の行いは、正統な後継者をないがしろにする、理想の長者からかけ離れた姑息なものに映ったのではないだろうか。

道長すらも恐れない、彰子の親分肌をしのばせる話である。

※本稿は、『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(中公新書)の一部を再編集したものです(末尾の「おまけの話」は本稿のための書きおろしです)。

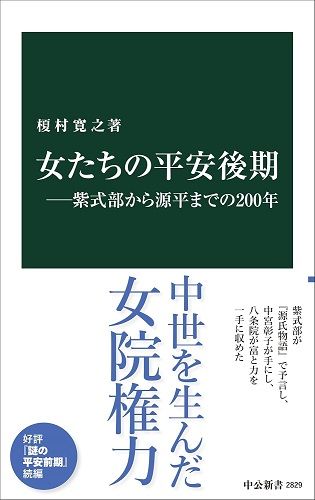

『女たちの平安後期―紫式部から源平までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)

平安後期、天皇を超える絶対権力者として上皇が院制をしいた。また、院を支える中級貴族、源氏や平家などの軍事貴族、乳母たちも権力を持ちはじめ、権力の乱立が起こった。そして、院に権力を分けられた巨大な存在の女院が誕生する。彼女たちの莫大な財産は源平合戦の混乱のきっかけを作り、ついに武士の世へと時代が移って行く。紫式部が『源氏物語』の中で予言し、中宮彰子が行き着いた女院権力とは? 「女人入眼の日本国(政治の決定権は女にある)」とまで言わしめた、優雅でたくましい女性たちの謎が、いま明かされる。