「送電線」の記号

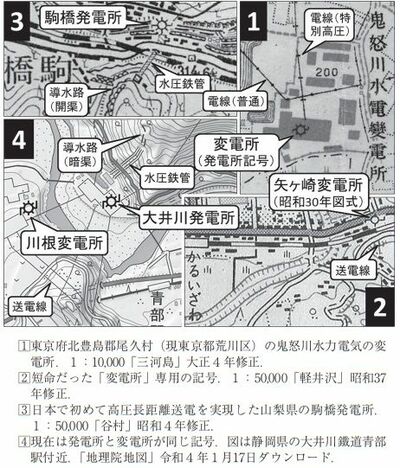

長距離送電の際には送電ロスを最小化するため高圧にして送るのだが、このため普通の電線とは異なる高い鉄塔に電線を張った「送電線」が各地に出現した。従来の電線とは異なるので、それ専用の新しい記号も明治42年に登場している。

「電線(特別高圧)」という記号で、細線の両側に小さい黒丸をペアで配するものだ。これは「昭和30年図式」以来の「送電線」に引き継がれ、現在では点の間隔を6ミリと決めている。

ただし存在する送電線を全部描くわけではなく、「平成14年図式」では「20kV以上の高圧電流を送電するものに適用し、特に目標として価値のあるもの」に限っている。

さらに「鉄道、道路と平行し、相互の間隔が20m未満の場合は、重要なものを除き省略する」とし、その他に地中の送電線や20メートル未満の間隔で平行するものは一方を省略するなど規定がある。

送電線のもうひとつの特徴は、道路と交差する部分で道路を必ず上に描くようになっていることで、まるで半地下の電線のような違和感を覚えるかもしれない。

もうひとつ、送電線を支える鉄塔も原則として描かれない。「高塔」の記号の規定でも「送電線鉄塔を除く」とわざわざ記している。

要するに対象が多過ぎるためだが、実際にどこに鉄塔があるかについては、まずは送電線が屈曲している部分には必ずあるし、尾根を越えている部分にもある可能性が高い。

これは両側の土地の高さを見比べれば判断できるだろう。昨今の「地理院地図」(インターネット)なら空中写真モードも簡単に閲覧できるので、鉄塔があるかどうかはそれですぐ判明する。