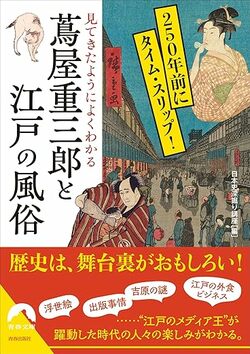

どうやって、のしあがったか?

まずは、稀代の出版プロデューサー、蔦屋重三郎がどのような人生を送ったのか──彼が生きた時代の政治・経済・文化情勢をまじえながら、振り返ってみましょう。

蔦重こと、蔦屋重三郎は1750年(寛延3)、吉原遊廓で働く父のもと、吉原に生まれました。叔父は茶屋「尾張屋」の経営者、近い親戚は引手茶屋を経営していました。

家族や親戚の大半が廓者(くるわもの)という世界で、彼は育ったのです。その後、蔦重は吉原と切っても切れない人生を歩むことになります。

蔦重が7歳頃、両親が離婚し、引手茶屋を経営していた親戚の養子に入ります。引手茶屋は、遊客を遊女屋へ案内する茶屋のこと。

その茶屋の屋号が「蔦屋」でした。なお、現代のレンタルDVDチェーン「TSUTAYA」の店名は、蔦屋重三郎の名に由来します。

蔦重は、成人すると、その引手茶屋の一角に貸本屋を開き、また編集者として『吉原細見(さいけん)』の編集を手がけます。

それは吉原に関するガイドブックで、版元に安定収入をもたらした企画です。蔦重は、自らが編集した『吉原細見』の序文を当時の有名人だった平賀源内に書いてもらっています。

後には、自ら版元となって『吉原細見』を発行するようにもなります。要するに、今でいえば、蔦重は貸本屋兼フリーの編集者として出版界に身を投じ、資金を貯めて、出版社を興したというわけです。

そうして、蔦重は18世紀後半、出版人として歩みだしました。その時代は、歌舞伎や浮世絵、大相撲、落語といった江戸を代表する文化が揃い踏みし、いずれも隆盛期へ向かっていく時代です。

要するに、江戸時代が「私たちがイメージする江戸時代」になった時代といっていいでしょう。