浮世絵版画はどうやって大量生産されていた?

そして、浮世絵は、1枚20文(400円)程度、かけそば一杯(16文程度)とさして変わらない値段で売られていました。

むろん、その値段では、大量に作って売りさばかなければ、商売として成り立ちません。

では、版元はどうやって大量生産していたのでしょうか。版画の大量生産を可能にしたのは、徹底した分業制でした。

版画制作の工程は、大きく次の3段階に分かれます。

1:原画を描く、2:版木に彫る、3:版木を使って紙に刷る

歌麿や写楽といった絵師たちは原画を描くだけで、あとの工程は専門の「彫師」や「摺師」が行いました。それらの職人たちをまとめていたのが、蔦重ら「版元」です。

版元は、資金調達から企画の立案、職人の手配・管理、販売に至るまで、浮世絵ビジネスの一切を取り仕切っていました。

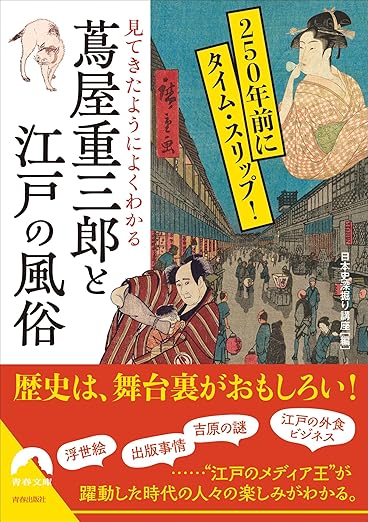

※本稿は『蔦屋重三郎と江戸の風俗』(青春出版社)の一部を再編集したものです。

『蔦屋重三郎と江戸の風俗』(著:日本史深掘り講座(編集)/青春出版社)

歴史は、舞台裏がおもしろい!

弾圧された蔦屋重三郎が仕掛けた「大勝負」の結末は?

蔦重が見出し、育て、稼がせた喜多川歌麿の謎とは?

幕府公認の廓町・吉原って、そもそもどんなところ?

ほか、浮世絵、出版事情、吉原から、芝居、グルメ、ファッションまで……“江戸のメディア王”が躍動した時代の本当の楽しみ方がわかる本。