第三者委員会の「実態」

過去に数多くつくられてきた第三者委員会の中で、このJOCの調査チームが、とりわけ「異質」で「例外的」なものなのかといえば、それは違う。

第三者委員会は、もはや多くの人が漠然と抱くであろうイメージ、すなわち不祥事を起こした企業や団体が、外部の専門家などに委嘱して設置し、問題の真相究明、責任の所在の明確化などを図る――とは、かけ離れた存在になっているのが実態なのだ。

では、その「実態」とは、どういうものか?

大半の第三者委員会は、真相究明どころか、不祥事への関与を疑われた人たちが、その追及をかわし、身の潔白を「証明」するための“禊のツール”として機能している――。それが私の結論である。

何のことはない、調査中はメディアや世論などの追及から逃れる“隠れ蓑”になり、世のほとぼりも冷めかけた頃に、「問題ありませんでした」という“免罪符”を発給しているのだ。個々の委員会のメンバーがどれだけそれを自覚しているのか定かではないにせよ、結果的にそうした役割を担っている事実は消せない。

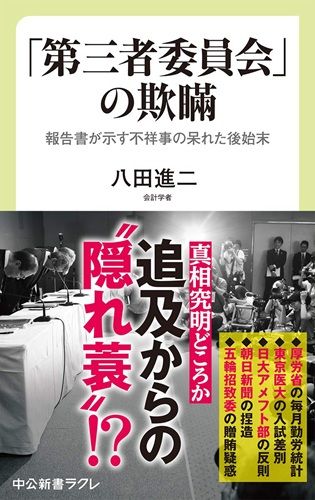

※本稿は、『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(著:八田進二/中央公論新社)

真相究明どころか、追及から逃れる「隠れ蓑」に!?

「第三者委員会格付け委員会」委員として組織を監視してきた会計のプロフェッショナルが、第三者委員会を徹底分析する。