「日弁連ガイドライン」のきっかけに

いずれにしても、少なくとも最初の社外調査委員会(報告書)は、無用の長物であるばかりでなく、逮捕までされた経営者たちの罪を、結果的に覆い隠す役割を担ったという点で、有害でさえあった。

同じ第三者委員会の体裁を取って同じ事案を調査しながら、結論に天と地ほどの違いが出たという現実を目の当たりにして、周囲の不信感は増幅された。関係者の危機感も高まったのである。

翌10年、「日弁連ガイドライン」ができたのは、この一件がきっかけだったのである。

※本稿は、『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

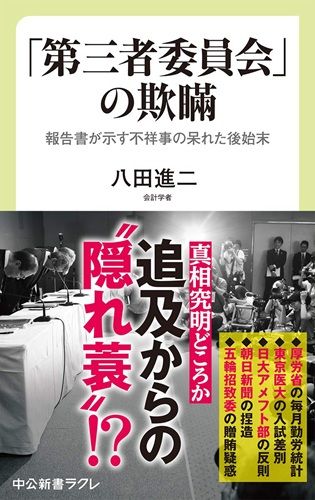

『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(著:八田進二/中央公論新社)

真相究明どころか、追及から逃れる「隠れ蓑」に!?

「第三者委員会格付け委員会」委員として組織を監視してきた会計のプロフェッショナルが、第三者委員会を徹底分析する。