年間200人以上の死に立ち会って

私は、浴風会病院という高齢者専門の総合病院に長い間勤務していました。在院者の平均年齢が85歳くらいの病院だったので、死に立ち会うことも多く、その数は年間200人以上、つまり二日間当直をすると、一回は誰かが死ぬというわけです。

当たり前の日常の中で、誰かが死んでいくのです。

大勢の死を見てきた私からいわせると、死は特別なものではありません。まったくドラマティックじゃないし、ごく平凡に訪れるものです。ほとんどの人が死というものを自分の身に起こる劇的なものであるようにイメージしていると思いますが、それは間違いです。

死が近づいているときに、意識がはっきりしている人はいないので、今、死んでいっているという自覚はありません。だいたいの人は死ぬ何日か前から意識がないので、「このままじゃ死んでしまう」などという恐怖を感じる感覚もないのです。

ドラマや映画のように、死ぬ寸前に家族を呼んで何かを言い遺すという人を見たこともほとんどありません。例外的に、長い間ガンを患っていた高齢の患者さんが亡くなるときに「今までありがとう」と酸素マスクを外していうことはありますが、それぐらいです。のたうちまわって苦しんで死んでいくなどという人も、見たことがありません。

たいていは、生が緩やかに変化していく先で、グラデーションが薄くなって死へ移行するというと分かりやすいでしょうか。その場合、最期は寝たきりになり、「あれ、また眠っているなぁ」とまわりの人が思う時間が増えます。そして、目を覚ますことが減り、死んでいくのです。

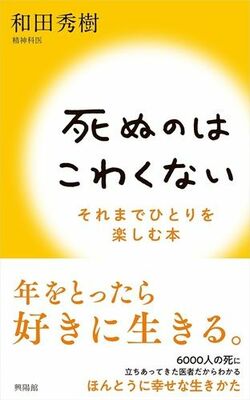

死について考えるなら、死生観を持つことを意識してください。これからは「自分がどんなふうに生き、死んでいきたいか」という死生観を具体的に持つといいと思います。死ぬのがこわいとむやみに不安に感じたり、家族や大切な人たちの死をなげき悲しみながら生きるより、よっぽど意義のあることです。