神社の現実

宗教法人である神社が収益事業を行うことについて、透明性を高めるべきだとの指摘もあります。ただ、ほとんどの神社にとって運営が厳しい状況にあるのが現実です。

豊臣秀吉ゆかりの出世稲荷神社(京都市)は2012年、社殿の維持や修繕が困難になり、上京区から左京区に移転しています。境内の土地を中国企業に売ってしまった神社もあるそうです。

高齢化や少子化のほか、近隣にマンションが建って新たな住民は増えても地域に愛着のある地元の人々は減っていくなど、氏子が集まらず伝統ある祭りの開催が危ぶまれている神社もあります。

山間部などでは一人の神職が10社以上の神社の宮司を掛け持っていることもめずらしくありません。後継者がおらず、管理がされずに荒れ果ててしまっている神社や、住宅密集地にあり、参道が周囲の住民の駐車場として使われている神社もあります。

神社の収入が安定しなければ、神職の給与も不安定になってしまいます。有名神社で20年ほど奉職したある神職は、現在は神社とは関係のない民間企業で働いています。

親しい神職のいる神社で臨時で祭祀を手伝うこともあるそうですが、「色々な家庭の事情もあり、神社の給料だけでは家族を養えないから」と神社で専門の神職として奉仕し続けることはあきらめざるを得なかったそうです。

日本人の暮らしとともにあり、日本の歴史に深く関わってきた神社はどうなっていくのでしょうか。これまでのように残していけるのか。どのようにして受け継いでいけばよいのか。私たちも真剣に考えなければならない時期が来ているのではないでしょうか。

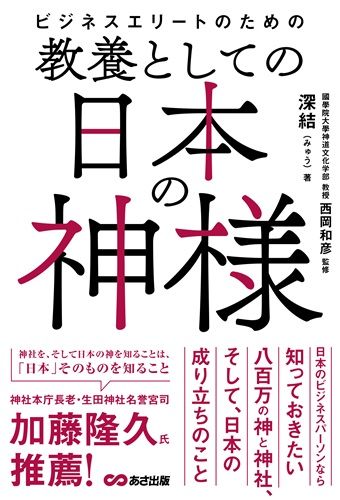

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(あさ出版)の一部を再編集したものです。

『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(著:深結(みゅう) 監修:西岡和彦/あさ出版)

やおろずの神様とは? なぜ、同じ名前の神社がたくさんあるの? 成功している経営者は、なぜ神様や神社を大事にするのか?

ビジネスパーソンとして知っておくべき「日本の神様」「神社」との付き合い方、取り巻く環境など、使える知識をまとめた、初の教養本。

神社、神様、そして日本の歴史が、これ1冊でわかる!