また、悲しみには波があり、<図1>のような5段階のプロセスを順番にたどっていくわけではありません。「もう大丈夫」と思っても、亡くなった人の命日や誕生日などが近づくと、故人が生きていた頃の記憶がよみがえり、再び悲しみの大波に呑み込まれてしまう。そんな「記念日反応」と呼ばれる揺り戻しが起こることもあります。

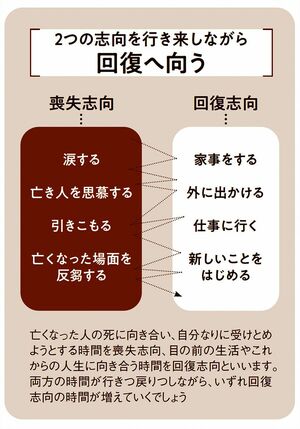

喪失志向と回復志向を行きつ戻りつしながら、徐々に回復志向が増えていくのが自然な流れです。(<図2>参照)

ですから、「早く元気にならなければ」と焦って、無理をする必要はありません。喪失と向き合って心が沈んでいるのであれば、「今日一日をとにかく生きる」ことが何より大切です。

家事ができなくてもいいし、食事がきちんととれなくても構いません。とくに喪失志向に傾いているときは、とにかく自分の心と体を休めていたわってあげることが最優先。

相続関係など、どうしてもやらねばならないことはありますが、煩雑な手続きは周囲の人の力を借りるようにして、大きな決断や判断はなるべく避けたほうがいいでしょう。

一方で回復志向に意識が向いているときは、生活のリズムを整えることを意識します。一人暮らしになっても3食きちんと食べるとか、故人が担っていた役割を自分が行うなどして、新しい環境に応じた生活リズムを取り戻していくことが大切です。

近所を散歩したり、自宅の庭でガーデニングを楽しむなどしたりして、自然に触れるのもおすすめ。ご遺族の中には四国八十八ヶ所のお遍路をされる方もいました。

一時的でも、いつもと違う非日常的な時間を過ごすことで、張り詰めていた心に休息を与え、新たな一歩を踏み出すための活力を得ることができるのです。