グループ内でのADHDの役割

ある研究でADHDの子供がグループ内でどう機能するかを調べた。3人のうち1人にはっきりADHDの傾向があるグループと1人もADHDの傾向がない子供のグループをつくり、論理的思考が必要な課題を2種類与えた。着目したのは課題を解けるかどうかではなく、子供たちがどのように協力するかだった。

ADHDの子供が含まれるグループの方はすぐににぎやかになった。ADHDの子供は何度もテーマからそれ、無関係なコメントもしたからだ。しかし不思議なことにそのグループの方が課題にうまく対応できていた。結果、ADHDの子供が含まれる10グループ中9グループが課題を正しく解くことができていた。一方でADHDの子供を含まないグループは1グループも解けなかった。

なぜそうなったのかは推測するしかないが、ADHDの子供が新しいアイデアをいくつも出し、他の子供たちがその中から1つを選んで最後まで進めることができたからだと考えられる。あるいはADHDの子供のおかげで他の子も新しい方向に考えられるようになった可能性もある。違った考え方やはたらき方をする人と協力すると自分も新しい考え方ができるようになるものだ。

実際のところどうだったのかは誰にもわからないが、創造性という見地から考えると、ADHDの特徴を持つ人が仲間内にいることがポイントのようだ。

全員がADHDだと大混乱になるだろうが、数人のグループに1人いると違いが生まれる。だから自分がADHDならば、そうでない人に囲まれるようにすればいい。自分とは違うことが得意で、アイデアを選んで形になるまで進められる人たちに。これは当然子供だけでなく大人にも当てはまる。

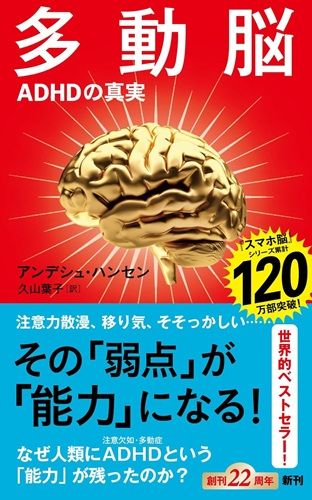

※本稿は、『多動脳:ADHDの真実』(新潮社)の一部を再編集したものです。

『多動脳:ADHDの真実』(著:アンデシュ・ハンセン 翻訳:久山葉子/新潮社)

シリーズ120万部突破!『スマホ脳』著者が問う

「なぜ人類は進化の過程でADHDという〈能力〉が必要だったのか?」

生きづらさが強みに変わる世界的ベストセラー!