再び日本を製造立国にしていってもらいたい

――戦艦大和の建造は、日本人にとってどんな意味があったのでしょう。

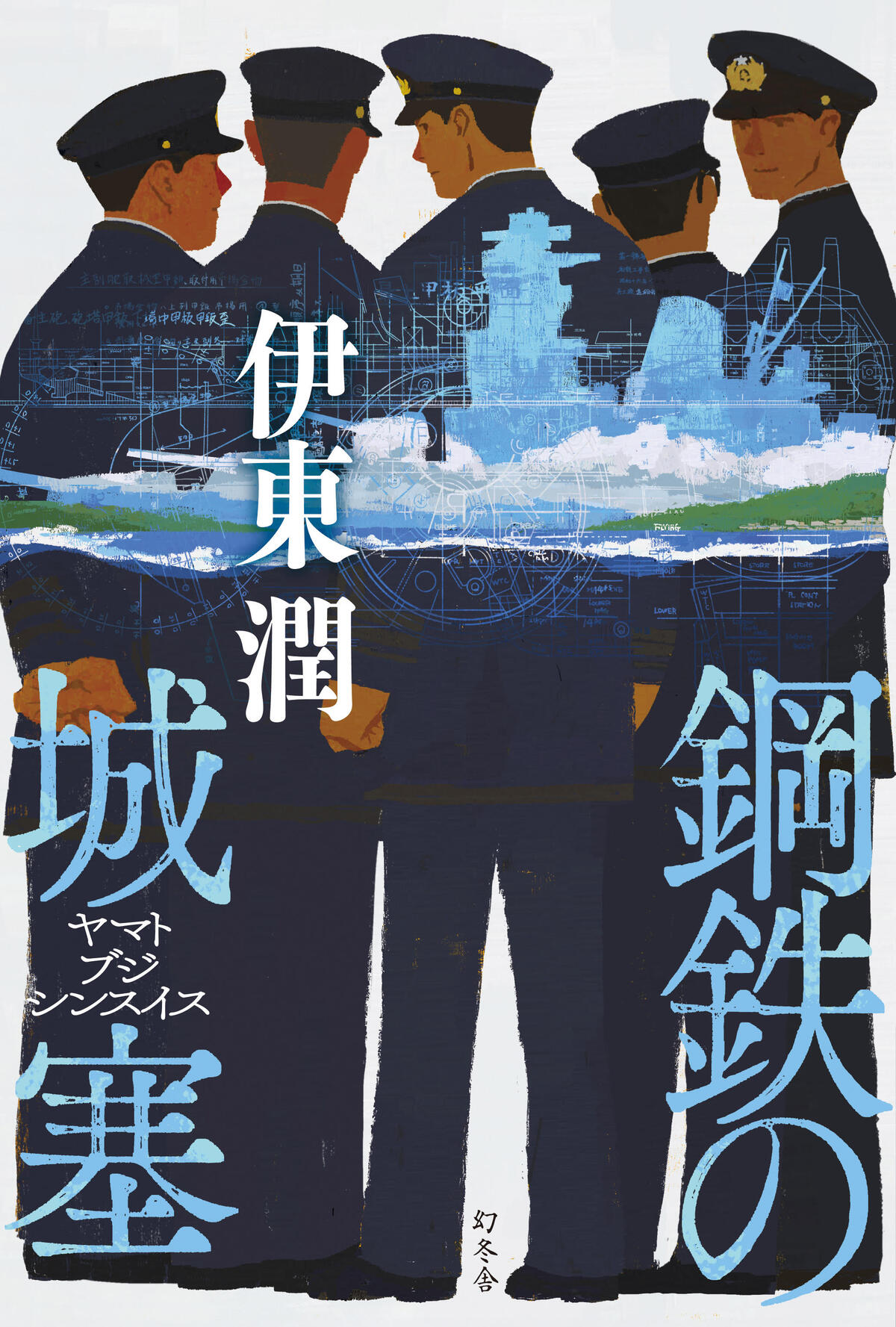

「大和」と「武蔵」は日本人の誇りです。その性能を十分に発揮できなかったことは事実ですが、戦績よりも造り上げたことが重要なのです。今日では、大艦巨砲主義は嘲笑の対象ですが、使い方次第で2艦とも力を発揮できたのです。宝の持ち腐れになったのは、軍令部の運用方針が一定しなかったことが原因です。

これほどのものを造り上げたという誇りを忘れず、再び日本を製造立国にしていってもらいたいという思いが、本作には込められています。

――戦争を小説で描くにあたって、難しいことは何でしょう。また、取材はどのように進められましたか?

戦争を題材にした瞬間から、思想的に右か左かを問われるという風潮には辟易します。われわれ作家は読者を感化しようとしているわけではありません。物語を提示し、それをどう受け止めるかは読者次第だからです。

かつて『真実の航跡』というBC級戦犯裁判をテーマとした小説を書いたのですが、右からも左からも攻撃されました。しかも読みもせずに攻撃してくるわけです。そういう連中に何を言われようと気にしません。

取材にあたり、呉にはもちろん行きました。「大和ミュージアム」では、大和の技術的先進性をパネルなどで分かりやすく説明しているので、たいへん役立ちました。海軍カレーも食べました(笑)。

実は、呉には大学の卒業旅行の際にも寄りました。1982年ですから、今から44年ほど前ですね。その頃の呉は高度経済成長期ということもあって活気に溢れ、工廠で働く人たちが町を行き交っていました。煉瓦の倉庫群などレトロな街並みもたくさん残っており、作業服を着て「当番」という腕章を付けた若者が自転車に乗っているのを見て、「戦時中とさほど変わらないな」と思ったことを覚えています。

今回、取材で呉に行って驚いたのは、町が少し寂れていることです。数少ないショッピングセンターのベンチには、多くの老人たちが腰掛けていました。彼らは何を買うでもなく、センターの中を歩き回り、たまにベンチで休息を取っているようでした。その中には、かつて呉工廠で働いていた人やその奥様もいたはずです。日本の製造業の衰退を目の当たりにした感がありましたね。

――これからも昭和を舞台にした作品を書いていくのでしょうか。

書いていきます。すでに昭和は小説で描ける時代になってきました。とくに戦前・戦中は実際に体験した人たちも少なくなり、歴史の彼方に追いやられようとしています。

もちろんノンフィクションを読むに越したことはありませんが、研究本やノンフィクション本は難しい印象があり、読者が少ないのは事実です。だからこそ小説で歴史の流れを知っていただき、それから研究本やノンフィクション本に向かってほしいのです。小説がそうしたブリッジの役割を果たしていければ、小説家として、これほどの喜びはありません。

あの戦争から80年が経ち、その間、日本は高度経済成長を果たしましたが、バブル崩壊以降、衰退期に入りました。最近、聞こえてくる製造業関連のニュースは元気のないものばかりで、意気騰がるようなものはほとんどありません。そんな時代だからこそ、日本人が成し遂げた偉大な事績の一つである大和と武蔵の建造を思い出してほしいのです。あの時代、われわれは、あれだけのものを独力で造り上げた――。その自信を取り戻してほしいという一念で本作を書きました。

次の世代の萌芽へと結び付けるためにも、本作をぜひ手に取っていただければと思います。