高齢者が増えれば認知症患者の人数も増える

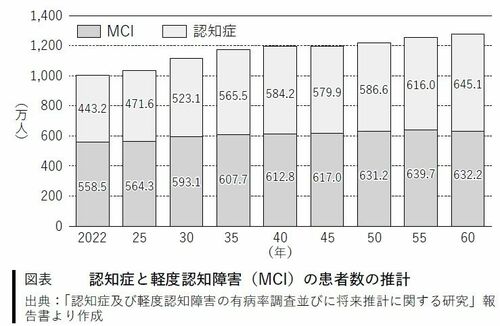

高齢者が増えれば認知症の患者の人数も増える。2024年5月に公表された厚生労働省研究班(代表者:二宮利治・九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野教授)の推計では、2022年時点で約443万人だった認知症の患者数は、2030年には約80万人増えて約523万人になる。その5年後の2035年にはさらに約40万人増えて約566万人、2040年には約584万人と、全人口は減るというのに認知症の患者数は右肩上がりだ(下図表)。

私は、認知症によって起こる中核症状や精神心理症状と行動障害(BPSD)の治療を専門としており、私の外来を受診する患者のほとんどが認知症患者だ。ある日、認知症ではない90代の女性が受診してきて、こんなふうにぼやいていた。「外来で隣の人と話をしようとしたら、答えがとんちんかんでまったく話が通じない。仕方がないから反対側の隣の人に話しかけたら、そっちはもっとひどかった。私より10歳か20歳若い人もいるというのに、誰も話が通じないじゃないか。頭が変になりそうだ」

「そりゃそうだよ、認知症の人向けの外来なんだから」と私は答えるしかなかったが、当院の待合室で交わされるとんちんかんな会話が、2030年には、近所の井戸端会議や銀行、バス、駅の待合室での日常になるだろう。あちこちの部屋から大音量の音楽が流れるのが、高齢化の進んだ団地の風物詩になる日も近いかもしれない。

※本稿は、『2030-2040年 医療の真実-下町病院長だから見える医療の末路』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『2030-2040年 医療の真実-下町病院長だから見える医療の末路』(著:熊谷頼佳/中央公論新社)

なぜ、日本の病院は、次々に潰れていくのか?

本書は、高齢化した下町の病院長だからこそ見える医療の過酷な実態を明らかにし、この国の医療と介護をダメにした原因を指摘。

日本の医療崩壊を大胆に予測する。