追い込まれた民間病院

国民皆保険制度がスタートした頃や高度成長期には、旨みのある診療報酬点数をつけて、儲かるから病院を作る、拡大するということができた。だからこそ民間病院がたくさんできて救急医療も含めて日本の医療を支えた。高度成長期には銀行から借金をしてでも病院の建て替えや設備投資ができた。しかし、今のようにどんどん診療報酬の点数が下がって、病院経営に旨みがない時代になると、金融機関からの借り入れ自体が難しくなる。銀行は基本的に土地を担保に融資をする。過去の決算書を見て融資額を決定するとなると、収益が下がったりしている病院は融資の対象として不適格になる。

うちもそうだったが、追い込まれた民間病院は建て替えもできず、古くなるからますます競争力を失ってじり貧になる。最後は、病院を廃業するか、土地・建物を売却するかということになるが、基本的に入院している患者も長年働いている職員もいるなかで、病院を売却するのは難しいのが現実だ。

結局、じり貧になって建て替えや規模の拡大もできないし、新しい医者を雇ったり看護師を増やしたりして、点数の高い入院基本料を取れるように勝負することもできない。競争力は落ち、時間とともに建物は古くなり、医師や看護スタッフの平均年齢も上がっていく。そうなるとできることが減り、患者が歯抜けのように減り、どんどん資金繰りが悪くなる悪循環に陥る。人件費はどんどん上がるが、それでも人が集まらない。医者や看護師を集めるために紹介会社を使うと、成功報酬として設定した年収の2~3割も紹介料を取られる。

だからといって、年収を安く設定したらよい人材は集まらない。ある程度年収を高く設定するしかない。年収の2割も紹介料を払って5人募集したら、紹介料だけで1人分の年収を奪われるわけで、そうなったら採算を取るどころではない。医師や看護師不足に悩む地方の民間病院は、さらに大変な状況だろう。

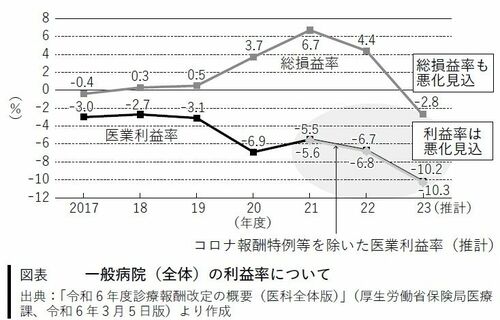

図表は民間病院だけではなく国公立病院も含んだデータだが、医療経済実態調査の結果をまとめた厚生労働省の資料を見ても、一般病院の利益率は2017年度以降はずっとマイナスになっている。特に、新型コロナウイルス感染症流行後はかなり厳しい状況だ。税金が投入される国公立病院ならともかく、民間病院の維持はなかなか厳しい。独立行政法人福祉医療機構の「2022年度病院の経営状況について」によると、一般病院と療養型病院の3割は赤字だ。

私の病院のようにM&Aで危機を切り抜けられればよいが、これを邪魔しているのが、出資持ち分のない医療法人という制度だ。以前は、自分が出資した分は個人の持ち分として認められていたが、2007年の第5次医療法改正によって、持ち分のある医療法人の新規設立はできなくなった。医療法人の設立者に持ち分を認めないのは、非営利性の徹底と地域医療の安定性の確保のためだという。それでも、医療法人を設立した後、借金をする場合には、理事長となる医師個人が連帯保証人になっていたりする。しかし、持ち分がないので、理事長がその医療法人を売却すると、個人の借金だけ残ってしまう形になる。担保がないので拡大もできない。かなり利益が出ているのであれば、持ち分はないから設立者が死んだときに相続税がかからないなどのメリットを享受できるが、特に入院病床が20床以上ある民間病院には持ち分のないデメリットの方が大きい。

実際今起こっているのは、中小の民間病院は拡大も建て替えもできず、かといってそれぞれ個人の借金やいろいろなしがらみがあるからM&Aもなかなかうまくいかないという事態だ。M&Aを嫌って、自分で何とかしようと頑張り過ぎた自主独立型の病院の行く末は暗い。白内障手術をたくさんこなす眼科病院や乳がん専門の病院など、増えている病気に診療を絞っている病院は別として、地域に必要不可欠な中小病院の多くが、経営難で存続が難しくなっているのが実情なのだ。