コナギもまた、珍しい外来の雑草だった

しかし、である。

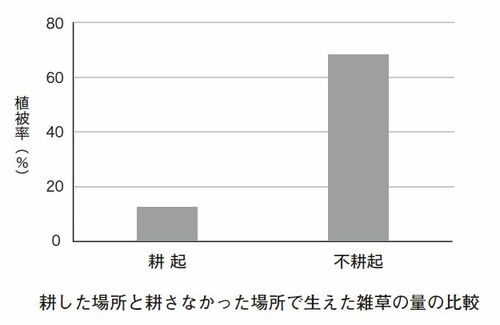

調査(※)の結果は図のように、思ったよりも興味深いものであった。

耕さなかった場所は雑草が大量に生えていたのに対して、耕した場所は雑草が極めて少なかったのだ。

これは、どういうことなのだろうか?

コナギは田んぼという環境に特化していて、田んぼでしか見られない雑草である。

この田んぼの雑草は、日本に田んぼという環境がなかった時代には日本に存在しなかった。

そして、中国大陸から、日本に稲作が伝来すると、それに伴ってコナギも日本に侵入してきたのである。

つまり、である。

稲作が伝来した時代、コナギもまた、外国からやってきた珍しい外来の雑草だったのだ。

イネは中国大陸から九州北部に伝えられ、そこから、稲作が日本列島に広がっていった。稲作の技術やイネの種子は、人から人へ、村から村へと伝えられていくが、雑草のタネは、それよりも遅れて伝わるはずだ。しかも、コナギはイネの株元に生えているから、イネの収穫をするときに、イネの種もみにコナギの種子が混ざるようなことはない。そのため、イネの伝播と、コナギの分布拡大には、時間のズレがあっても不思議ではないのである。

稲垣教授が調査をした水田は、東日本に位置し、しかも、弥生時代後期の水田である。

そう考えると、もしかすると、北部九州に侵入した外来雑草であるコナギは、まだ侵入していなかったかもしれない。この復元水田は、水田雑草は見られず、湿地の植物ばかりが生えている。つまり、この水田は水田雑草が侵入する前の弥生時代の水田と同じ条件なのだ。

(※)復元した田んぼで耕す試験区と耕さない試験区を作って、その田んぼに生えてくる雑草を調べるというもの