厚生労働省の「国民健康・栄養調査」によると「1日あたりのたんぱく質摂取量・平均推移」は、1995年をピークに減少傾向にあるそう。そのようななか「たんぱく質不足は、本来吸収されるはずの栄養素ではなく不要なものを吸収してしまう<腸漏れ(リーキーガット症候群)>を引き起こし、さまざまな不調の原因になる」と語るのは、消化器内視鏡専門医の平島徹朗先生と秋山祖久先生です。そこで今回は、お二人の著書『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活!』から一部引用、再編集してお届けします。

これを知らないと健康を害する!? 栄養が無駄になる「腸漏れ」とは

口から摂った栄養素が腸で吸収されない理由

腸は、栄養を吸収する器官ですが、腸で栄養を十分吸収できていない状態があります。腸から不要なものが体内に漏れ出し、本来、吸収されるはずの栄養素ではなく、不要なものを吸収してしまった状態。これを「腸漏れ(リーキーガット症候群)」と呼びます。

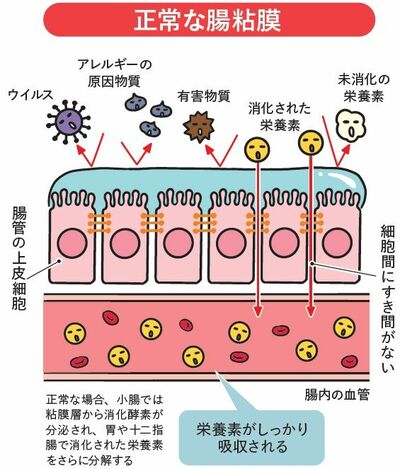

<『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活!』より>

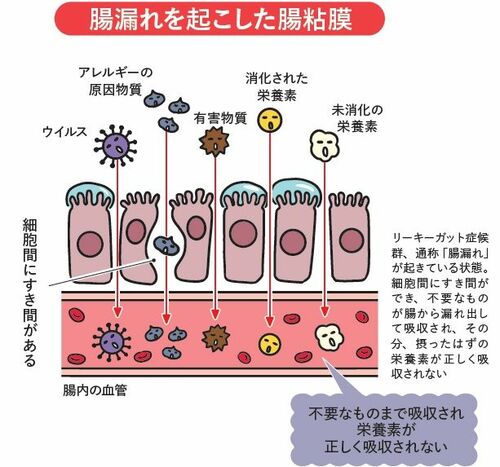

<『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活!』より>

上に「正常な腸粘膜」と、「腸漏れを起こした腸粘膜」を並べています。一見、違いがわからないかもしれませんが、「正常な腸粘膜」の場合、腸粘膜の細胞と細胞の間にはすき間がなく、口から摂った食べ物は、小腸の腸粘膜から消化酵素が分泌され、しっかりと体内に吸収されます。

また、腸は免疫の要でもあるので、摂り込みたくないウイルスや菌、アレルギー原因物質、有害物質や未消化の栄養素などは、体内に吸収されないようにブロックし、跳ね返します。

それに比べ、「腸漏れを起こした腸粘膜」は、何らかの原因で細胞に炎症が起きたことにより、細胞と細胞の間にすき間ができてしまい、正常時には吸収されない未消化の栄養素やウイルスなどが摂り込まれていきます。その分摂り込むはずだった栄養素が吸収できなくなるので、十分な栄養素を口から摂っていたとしても、「栄養不足」の状態をつくり出してしまいます。

また、たんぱく質をはじめ栄養素がうまく吸収されないと、細胞の生まれ変わりの周期が乱れ、腸の粘膜細胞も生まれ変われないので、さらに腸漏れが悪化し、さまざまな不調が起こりやすくなります。