ないものを数えずに、あるものを数える

第四の条件は、適度の諦めである。

この世で思い通りの生を生きた人はいないのだ。それを思えば、日本人の99パーセントまでは、実生活において人間らしくあしらわれている。水道や電気の恩恵に浴し、今晩食べるもののない人も例外的にしかいない。医療機関に到達できずに痛みに耐えている人もいないし、子供を通わす学校がないという人もいない。

それらはすべて、世界中の人が当然受けているものではないのである。世界には常に政治的な難民と呼ばれる人や、日本人と比較しようもないほどの動物のようなみじめさの中で暮らす貧民がいる。彼らと比べると、総じて日本人は人間として最低条件が整った生活をして生きてきた。もって瞑すべし、と私はいつも思う。

ほんとうは社会の不平等や、親子の不仲や、友の裏切りは、人間としての人生の許容範囲の中にある。事故や事件で命を失うことは許容の範囲とは言えないかもしれないが、潜在的可能性の中にはある。「ないものを数えずに、あるもの(受けているもの)を数えなさい」という言葉がある。私はこの姿勢が好きだ。この知恵に満ちた姿勢でてきめん幸せになるからだ。

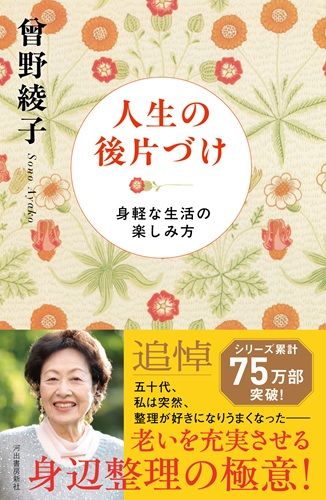

※本稿は、『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。

『人生の後片づけ: 身軽な生活の楽しみ方』(著:曽野綾子/河出書房新社)

「50代、私は突然、整理がうまくなった」

いらないものを捨て、身軽な暮らしを楽しむ。

豊かな老いへの知恵溢れる、身辺整理の極意。