知能検査で本当に大切なこと

知能検査で本当に大切なのは、単にIQの数値を測ることではなく、得意なこと・苦手なことを知り、それに合った関わり方や環境を考えることです。ですから、知能検査の結果に一喜一憂しないでいただけたら、とわれわれ専門家は思っています(難しいことは重々承知のうえですが)。

たとえば、言語能力はそれほど高くないけれど、ワーキングメモリー(作業記憶)が高く記憶力が優れている子もいれば、逆にワーキングメモリーが低くて記憶するのが苦手な子もいます。

記憶が苦手な子に、記憶力が必要な作業をさせるのは強いストレスや疲れを感じやすくなります。

その子の特性とともに、まずはその子が苦手なことや難しいことを把握してほしいのです。

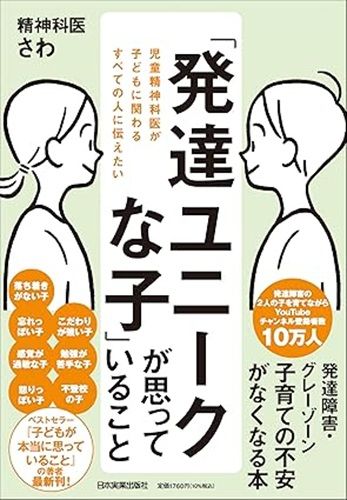

※本稿は、『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(日本実業出版社)の一部を再編集したものです。

すべての人が「その人にしかない発達の過程」を持っており、発達とはだれにとってもユニークなものなのです。

実際、診断がつかない子どもたちのなかにも、日々の生活や学校のなかで「困りごと」を感じている子は少なくありません。

「病名がないから大丈夫」ではなく、「困っているなら支援が必要」という考え方が、もっと社会のなかに広がっていってほしい──そう思って、この本を書きました。

出典=『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』(著:精神科医さわ/日本実業出版社)

精神科医さわ

児童精神科医。精神保健指定医、精神科専門医、公認心理師

1984年三重県生まれ。開業医の家庭に生まれ、薬剤師の母親の英才教育のもと、医学部を目指す。偏差値のピークは小学4年生。中高時代は南山中学校高校女子部で落ちこぼれ、1浪の末に医学部へ。藤田医科大学医学部を卒業後、精神科の勤務医として、アルコール依存症をはじめ多くの患者と向き合う。母としては、発達特性のある子どもの育児に苦労しながらも、シングルマザーとして2人の娘を育てている。長女が不登校となり、発達障害と診断されたことで「自分と同じような子どもの発達特性や不登校に悩む親御さんの支えになりたい」と勤務していた精神病院を辞め、名古屋市に「塩釜口こころクリニック」を開業。老若男女、さまざまな年代の患者さんが訪れる。クリニックを受診した患者さんのお母さんたちからは、「悩みが解決し、まず自分が安心すればいいんだと思いはじめてから、おだやかにすごせるようになった」「同じ母親である先生の言葉がとても心強く、日々のSNS発信にも救われている」と言われている。「先生に会うと安心する」「生きる勇気をもらえた」と診察室で涙を流す患者さんも。開業直後から予約が殺到し、現在も毎月約400人の親子の診察を行っている。これまで延べ3万人以上の診察に携わっている。2023年11月医療法人霜月之会理事長となる。著書に『子どもが本当に思っていること』(日本実業出版社)、監修に『こどもアウトプット図鑑』(サンクチュアリ出版)がある。