ツアーバスから始まったWILLER

WILLERは、1994年(平成6年)、大阪市北区に設立された第1種旅行業「西日本ツアーズ」が始まりであった。2001年7月に西日本ツアーズが企画する募集旅行として貸切バスをチャーターして、都市間高速バスのサービスを開始した。

2005年、西日本ツアーズは、株式移転により西日本ホールディングスを設立、翌年1月には東京都に移転してWILLER ALLIANCEに名称を変更した。

この頃には、一般貸切旅客運送事業の許可を得て、自社でも観光バスを保有するようになり、全国で30路線74便を運行していた。

村瀬茂高(「瀬」は正しくは旧字体)代表取締役がマスコミの取材に答えているところでは、利用者のニーズに応じた座席を開発して、女性を中心に若者の支持を獲得していったという。従来の交通事業者は交通モードにかかわらず、需要に応じてサービスを提供するもので、需要自体を生み出す、マーケティングという発想がなかった。WILLERはマーケティングでニーズを掬い上げて、潜在需要(価格に敏感な若い女性など)を顕在化させたのだという。

2019年(令和元年)12月期で20路線、年間利用者309万人、保有バス台数229台という規模まで成長した。

WILLERにとって転機となったのが、国鉄の特定地方交通線と地方新線を転換した第三セクター北近畿タンゴ鉄道の運行主体の公募に応募したことであるという。

北近畿タンゴ鉄道は、京都府と兵庫県が出資した第三セクターであるが、年間8億円という大きな金額の赤字を出していた。これを上下分離し、北近畿タンゴ鉄道はインフラ部の維持管理に専念し、運行だけを公募したのであった。

もともと行政がまる抱えで経営していたわけであるが、行政は、鉄道事業のような企業経営の特性はなく、ことに経営効率化という視点での経営改善のノウハウがない。そこで現在の第三セクターの意識改革を進めるよりも、現に実績のある民間企業に事業経営を任せようということになった。そこで手を挙げたのがWILLERであった。

WILLERはWILLER TRAINSを設立して、通称「京都丹後鉄道」、略称を丹鉄として、2015年4月に運行を開始した。丹鉄を経営するなかで、これからは地域交通だと気が付いたという。

この意味するところは、都市間輸送中心から、都市、地方を問わず地域交通に目を向けていくということなのだろう。鉄道だけで地域の移動は完結せず、バスやタクシー、自家用車が必要である。そこで、交通オンデマンドアプリの「モビ」に思いが至った。

このアプリは、複数の配車のオファーを組み合わせて、最適な経路で乗合サービスを提供するもので、公共交通によるドア・ツー・ドアのサービスにもつながることになるかもしれない。まず丹鉄沿線で経験を積んで、大都会へ持ち込もうという考えを持っているという。

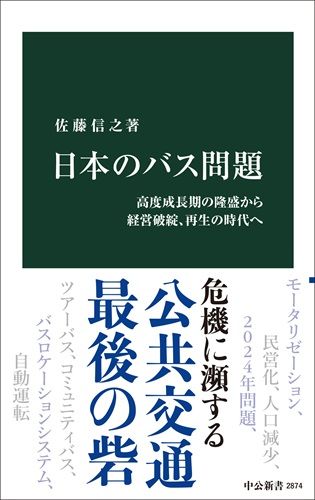

※本稿は、『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『日本のバス問題-高度成長期の隆盛から経営破綻、再生の時代へ』(著:佐藤信之/中央公論新社)

本書は日本におけるバスの誕生に始まり、戦後のモータリゼーションとその対抗策として生まれた様々なサービスを解説する。

さらに既存バス会社の保護から規制緩和へという流れと、新たに生まれた独創的なバス会社も紹介。

日本のバス事業の課題と将来を展望する。