大人の「よかれ」が子どもの当事者意識を奪う

岡田 FCIは、完全に自由な校風の学校だと思われがちですが、子どもたちには最低限のことをちゃんと守ってもらっています。高校生になると、性的な面など、さまざまなものに興味が出る年代なので、一定の抑止力は必要です。

具体的には、「命にかかわることをしない」「法律を破らない」「人の成長の邪魔になることをしない」の3つのルールをしっかり伝えています。

また、僕は子どもにとって、親元を離れることが当事者意識と主体性を獲得する第一歩だと思っているので、寮生活にこだわっています。寮でのルールは生徒たちで作る寮自治会が決めていますが、先ほどの3つのルールについては寮の管理者であるご夫婦がチェックしてくれています。

工藤 バランスが重要ということですね。サービス過剰な環境に慣れ、ずっと受け身の姿勢で育ってきた子どもは、自分で考えて判断する力が育まれません。「指示されて当たり前」の状況で、「誰かの言う通りにやった」のに、良い結果が出ない。そんな体験を通して、うまくいかない時に人のせいにするようになってしまうのです。

大事なのは、子どもが自分自身で考えて行動できるようになること。その繰り返しができるようになれば、世の中をネガティブに見ることも少なくなります。

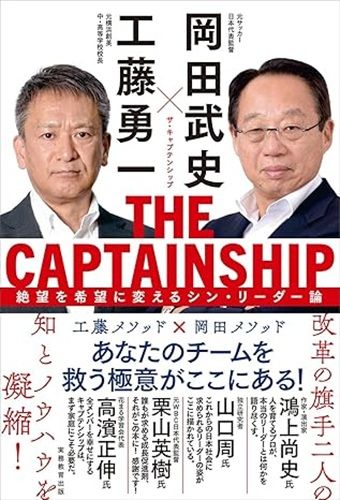

※本稿は、『THE CAPTAINSHIP(ザ・キャプテンシップ):絶望を希望に変えるシン・リーダー論』(実務教育出版)の一部を再編集したものです。

『THE CAPTAINSHIP(ザ・キャプテンシップ):絶望を希望に変えるシン・リーダー論』(著:岡田武史、工藤勇一/実務教育出版)

「キャプテンシップ」とは、従来のトップダウン型・ボトムアップ型を超え、仲間と共に並走しながら進む新しいリーダーシップの形。

本書は、サッカー日本代表監督として数々の偉業を成し遂げ、現在愛媛・今治の地で新しい「教育×地方創生」の形に挑戦する岡田武史氏と、岡田氏と共に教育現場の最前線でリーダー教育に努める工藤勇一氏が、二人の経験と試行錯誤を通じて到達した「不確実な時代に求められるリーダー像」について語り合います。