歴史を「仮説」として使う

歴史を学ぶ最大の意義は、「過去の物語」を自分なりの仮説や推論の材料として活用できることにあります。「歴史は繰り返す」と言われるように、過去の因果関係やパターンは、現代のビジネスや社会でも繰り返しあらわれます。

フィクションを楽しむ感覚で、「なぜこうなったのか」「もし違う選択をしていたらどうなっていたか」と考えてみてください。その思考法こそが、ビジネスの現場で複雑な問題に直面した時、冷静に因果関係を見抜き、最適な意思決定を下す力につながるのです。

歴史を学ぶことは、テストのための暗記ではありません。過去の物語を楽しみながら、「なぜそうなったのか?」と因果関係を考えるクセをつけることで、ビジネスに必要な「仮説思考」や「パターン認識力」が自然と身につきます。何でもかまいません。歴史を「物語」として味わいながら、そこに潜む因果関係を探ることで、あなたの仕事は、きっと広がっていくでしょう。

※本稿は、『社会人1年目の社会学』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

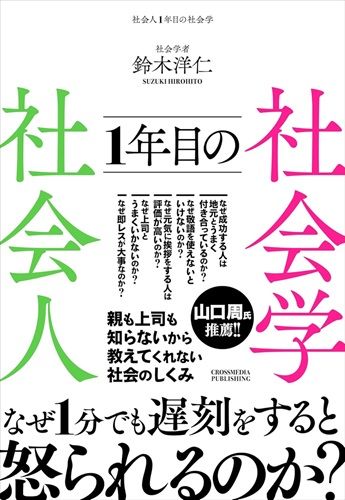

『社会人1年目の社会学』(著:鈴木洋仁/クロスメディア・パブリッシング)

本書は、社会人として働き始めたばかりのあなたが感じる、素朴で切実な「なぜ?」に、社会学の視点から答える1冊です。

著者は、関西テレビ、ドワンゴ、国際交流基金での12年間の企業勤務経験を持ち、東大で博士号を取得した、異色のキャリアをもつ現役の大学准教授。

現場でのリアルな葛藤と、学問としての社会学の知見を架橋しながら、職場でのモヤモヤを解きほぐしていきます。