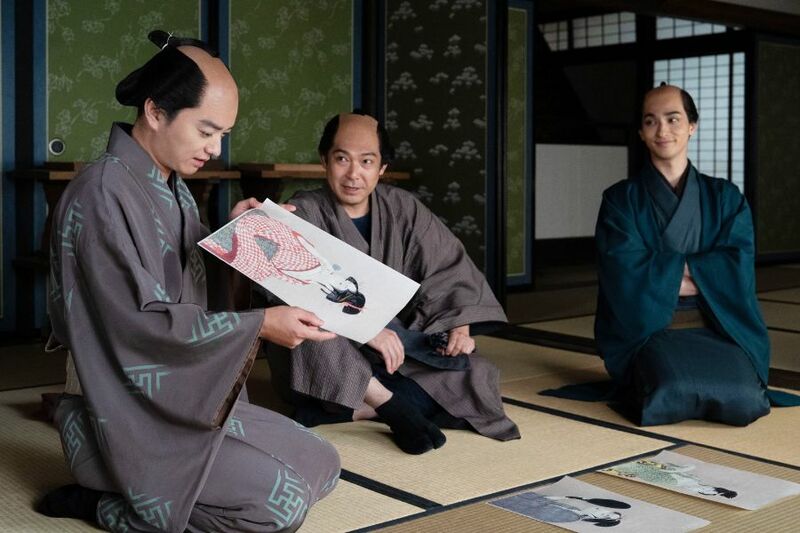

江戸のメディア王として、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』。ドラマ内に登場する浮世絵制作の現場を支えているのが、アダチ版画研究所です。今回は、アダチ版画研究所の中山周さんに、ドラマ制作の裏側から蔦重が世に送り出した歌麿や写楽の魅力、そして伝統技術の未来について、たっぷりとお話をうかがいました。(取材・文・写真:婦人公論.jp編集部 吉岡宏)

蔦屋重三郎は、尊敬と憧れの対象

――今回、大河ドラマ『べらぼう』から撮影協力のお話があった時、どのようにお感じになりましたか?

蔦屋重三郎という人は、私たちの創業者も、昨年亡くなった前の理事長も、この仕事に携わる者はみな敬意を抱いている、まさに“名版元”です。もともとそこには尊敬もあれば、憧れもありました。

彼が活躍した時代と今とでは置かれている環境は全く違いますが、木版画という技術が持つ、他には代えがたい魅力というのは変わりません。それを駆使して時代を切り拓いた蔦重さんのドラマが作られると聞いて、どんな風に描かれるのだろうと、非常に期待し、楽しみにしていました。

ですから、制作の方々からお声がけいただき、少しでも関わらせていただけると知った時は、本当にありがたいことだなと思いましたね。

――ドラマが始まってからの反響はいかがですか?

すごいですよ! 最近はテレビだけでなくSNSもありますから、私たちもこの機会に木版画の魅力を知っていただこうと、Twitter(現X)などで情報発信を頑張っています。

ドラマのタイトルバックに撮影協力として名前を入れていただいたこともあって、ご覧になったという方が、目白のショールームにたくさん足を運んでくださるようになりました。

また、今年の春に、東京国立博物館・平成館で特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が開かれ、同じ時期に表慶館で国内外のアーティストと当社がコラボした「浮世絵現代」を開き、かなり多くの方が入ってくださいました。

やはり、大河ドラマという大きな存在がもたらしてくれた波及効果は計り知れないものがあります。