「一致効果」を意識する

本事例のようなケースでは、「一致効果」を意識するとうまくいくことがあるかもしれません。アメリカの心理学者ジョナサン・コーラーは、相手の意見に合わせる人は、その相手から信用されやすいことを心理実験で明らかにし、「一致効果」と名付けました。実力に大きな差がなければ、自分のやり方に反対する部下よりも賛同する部下を引き上げたいと思うのは、上司の心理からすれば当然かもしれません。

なので、上司に反対意見を伝えるときは、「Dさんのものの見方や考え方は、とても勉強になりました」などと相手を尊重したうえで、「ですが、今回のケースは従来と違いまして……」と、控えめながらも自分の意見をしっかり主張するようにすれば良いでしょう。

ただし、「一致効果」に期待して、あまりに節操なく相手に合わせて自分の意見をコロコロ変えていると、時間の経過とともにそのことが裏目に出る場合もあるので、注意が必要です。

えこひいきされている同僚がいた場合、その同僚を単なる太鼓持ちだと決めつける前に、自分が気づいていない魅力や特技があるかもしれないと思って、よく観察してみるとよいでしょう。実力ゼロの人が、ご機嫌取りというだけで上司に気に入られることは、実際にはあまりないように思います。

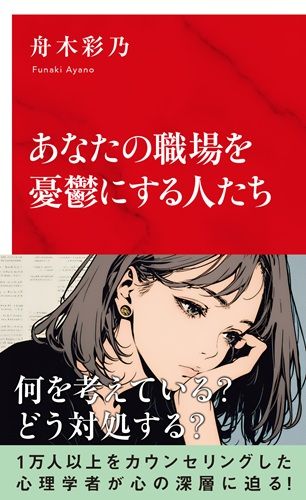

※本稿は、『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(集英社インターナショナル)の一部を再編集したものです。

『あなたの職場を憂鬱にする人たち』(著:舟木彩乃/集英社インターナショナル)

あなたの職場には「この人さえいなければ、もっとストレスなく働けるのに」という人はいませんか。

問題があるのは、上司、部下、それとも同僚? ひょっとしたら自分自身なのかも?

官公庁や総合商社、中小零細企業、研究所、小売業まで、さまざまな職場で1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が、豊富な実例を挙げ、問題の根本を探り、具体的な解決策を提案していきます。