イラスト:川原瑞丸

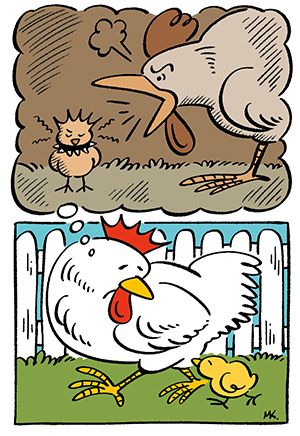

ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は、親子関係について。思春期以降、子どもは親を煙たがるものだと相場が決まっていると思いきや、最近の20代はそうでもないようなのだ(文=ジェーン・スー イラスト=川原瑞丸)

母親が理想の女性

最近の若者は親と仲がいい。そう言われるようになって久しいが、20代の人たちと話をすると、思った以上に親との関係が密で驚く。反抗期などなかったし、反抗の必要も感じなかったと口にする若者を、私は何人も知っているのだ。

ある20代前半の女性は、「母親が理想の女性」と言って憚らないし、服を買うときには必ず試着室から母親に写真を送り、どれが似合っているか意見を聞くという。

またある20代後半の、交際経験のない男性は、「うんと年上の相手を連れていったら、お母さんはどんな反応をする?」という私の意地の悪い問いに、「驚くでしょうけど、本当に好きな人ができたことを、母はとても喜んでくれると思います」と、臆面もなく言った。

自分の20代を振り返ると信じ難いエピソードばかりだが、こういう話を、マザコンだとか自立心がないとか、「一卵性親子」と揶揄するのは、ちょっと早計な気もしている。

若い私が親に服の相談をしなかったのは、眉をひそめられると相場が決まっていたからだ。恋愛話がご法度な家庭ではなかったが、プロがアマチュアの揚げ足をとるように茶化してくるのは、非常に癪に障ったのを覚えている。

つまり、自分の選択は、なんらかの形で親に批判されるものだと思っていたのだ。同時に、思春期以降の親子の関係は、そういうものだとも思っていた。好きに選択して、「まったくもう......」と呆れられるところまでがセット。親と意見が異なることこそが自我の芽生えであり、心身ともに一体化していた親との分離が自分の成長を促すと、私は信じて疑わなかった。