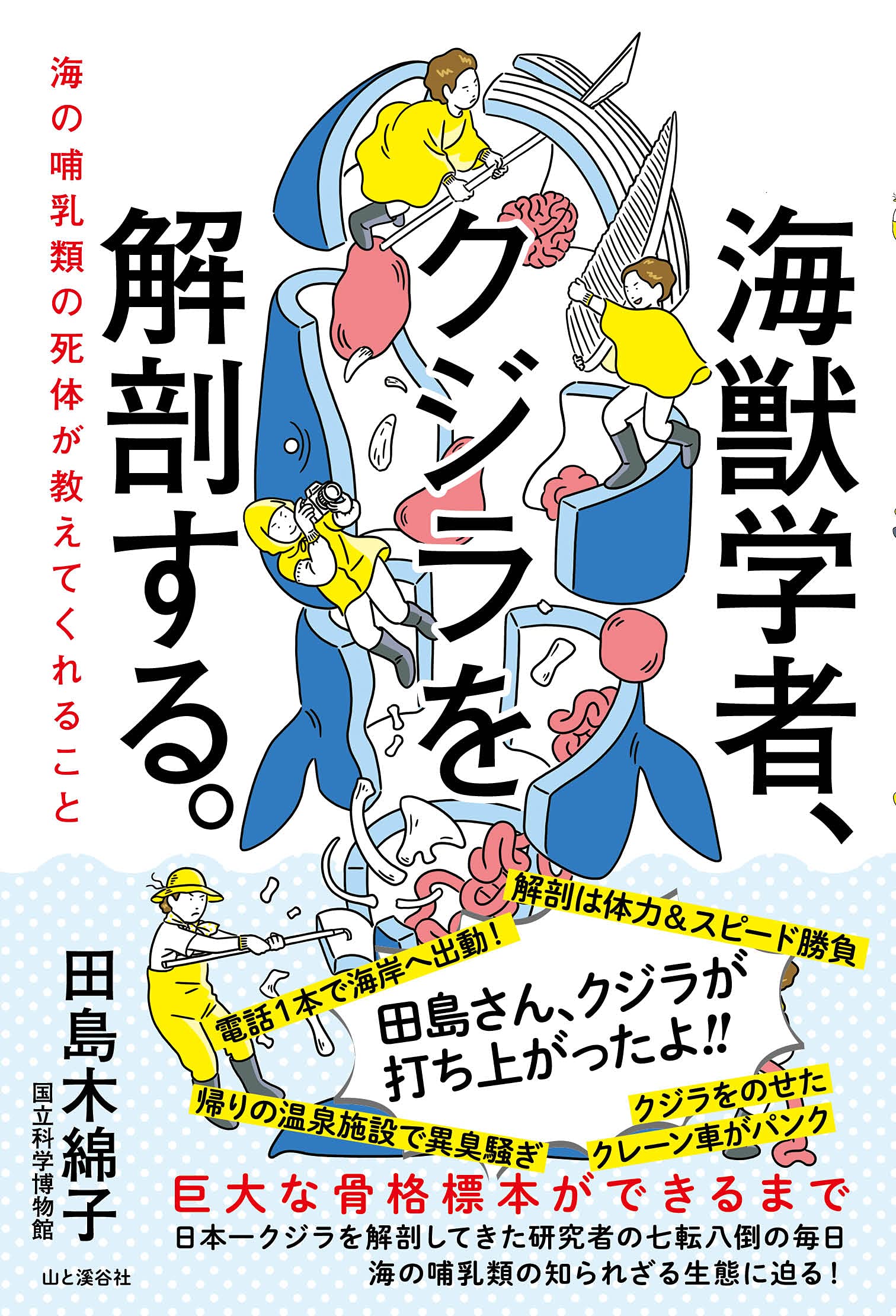

「人間は生物の一種にすぎない」と気づくことが第一歩

海岸で解剖中、地元の方々が見物に集まってくることも。心臓や脳を見せると、みなさん興味津々。子どもは、海獣のうんちやおちんちんの話をすると大喜びします(笑)。そんな「即席教室」も教育活動の一環です。

海獣の死体が発するメッセージを聞き逃さないようねばり強く調べていく仕事は、刑事に似ている感覚も。

近年は海洋汚染が深刻化し、海獣の胃からプラスチック片が見つかることも珍しくありません。海洋プラスチックの約7割は河川から、つまり私たちの生活圏から流れてくるそう。「持続可能な社会を作ろう」と提唱されているなか、レジ袋をやめてもプラ素材のエコバッグをいくつも使っていては本末転倒ですよね。

人間は特別な存在ではなく、地球上の生物の一種にすぎません。そう気づく謙虚さが、環境を改善する第一歩だと思っています。