極めて《政治的》な存在である彼女

ずいぶん昔のことだが、いちど石岡瑛子論のようなものを書いたことがある。その一部を再録してみよう。

◆

〈(前略)まず第一に彼女は、きわめて《政治的》な存在である。《性的》な存在、の誤植じゃないか、と首をかしげる向きもあるかも知れないが、それは同じことなのだ。政治の本質とは、いわば集団的なエロティシズムにほかならないからである。したがって石岡さんがつくるすべてのものは、ポスターであれ、ブックカバーであれ、ステージであれ、写真であれ、おそろしくエロティックであり同時にどこか怖ろしいものを背後にひそめている。その恐ろしさは、彼女の手になる表現物が人間たちを動かす、という点にあるような気がする。他人を動かす、という事実は、なぜか怖ろしい。そしてその衝動の背後にはさらに、死、という感覚がひそんでいる。政治とは生の充実をめざすものではない。それは死につきうごかされて走る人間の必死の行為だ。そこで人はおびえながら、百倍も千倍も生きたいと思う。他人の生を支配し、それを動かしたいという情熱がそこにうまれる。そのためには他人を惹きつけ、それを誘う《何か》が必要だ。そして現代におけるその《何か》は、絶対的にエロティックな感じをおびていなければならない。ヒューマニズムがすでに現代の思想として魅力的でないのは、それがすでにエロティックでなくなってしまっているからだ。マルキシズムも、その論理や思想としての達成とは関係なく、あるエロティックな輝きを失ってしまった。それは私たちを感嘆させても、危険な衝動へ私たちを突っ走らせる《何か》に欠けている。

石岡瑛子の恐ろしさ、とは、その《何か》を確実に所有しているということなのだ。人をつき動かすもの、死と隣あわせた人間の感覚、すなわち政治に欠かせないエロティシズム。(中略)古い感覚と事大主義にみちた出版界、ジャーナリズムに、いわゆる石岡伝説なるものを生んだ。だが、あの人は《うるさい》、という表現が暗黙のうちに定説化してしまっている中で、彼女のやさしさや律義さの底にある古風さの魅力を少しずつ理解しはじめている若い編集者たちがふえてきたようだ。いわば石岡瑛子の存在が、あの砂漠のようなメディアを変えつつあるのである。たとえ小さな穴であっても、その穴から河の水があふれて堤防を押し流す可能性は充分にあると私は思う。

私のこれまでに知っていた石岡瑛子という人間は、つまりそんなふうなものであった。政治的で、エロティックで、古風で、とても気が弱そうで、しかもその仕事には全部それと反対のものまでを含む、えたいの知れない可能性の褐色のかたまり、それが私の石岡瑛子のイメージなのである。〉

◆

彼女のことを陰で「ガミちゃん」と呼ぶ業界の人たちがいた。ガミガミ怒鳴る骨っぽい女、というのが彼らの粗雑な印象だったかもしれない。

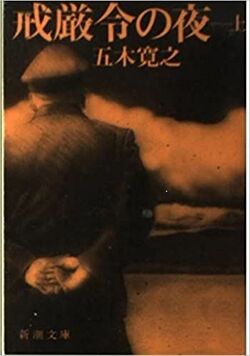

彼女には私の本のブックデザインを何点もやってもらっている。第一エッセイ集『風に吹かれて』の文庫本を皮切りに、「戒厳令の夜」を雑誌に連載したときは、毎号のイラストレーションからポスターまで担当してもらった。その赤味をおびた挿画は、登場するナチのファシストまで鮮かなエロティシズムの魅力を発散していた。

石岡さんが手がけた『戒厳令の夜(上)』(新潮社)のカバーデザイン