実は近所や町内で起こっている身近な問題だということ

放デイの事業所数が急速に増加する中で、福祉とは全く無関係な異業種にいた人たちが、経営者や指導員として携わるようになった。その過程で、これまで福祉職が長年黙認あるいは放置してきた障害児・者の性に関する問題が、現場の課題として表面化するようになってきている。

近所で放課後等デイサービスの開業が相次ぐ状況を見て、「自分の住んでいる地域に、こんなに多くの障害のある子どもたちが暮らしていたのか」と驚いた方も多いはずだ。

見方を変えれば、放デイが全国各地に広まったおかげで、障害者の性に対する認識が「人里離れた山奥の障害者施設内で起こっている、遠い世界の問題」ではなく、「自分たちの近所や町内で起こっている、身近な問題」へと変化している、と捉えることもできるだろう。

性に関する問題は、自分自身、他人、そして社会とのコミュニケーションに関する問題である。性に関する知識やスキルがない、ということは、自分自身、他人、そして社会とのコミュニケーションをうまく取れなくなってしまうことを意味する。

そう考えると、障害のある子どもたちに性に関する知識やスキルを身につける機会を保障することができれば、不幸な被害を減らすことにもつながるだけでなく、子どもたちの将来にとって、そして私たちの社会全体にとっても、大きな財産になるはずだ。

放デイの現場で起こっている性のトラブル、そして、それらを解決していくことの必要性について、今後、世間の関心が高まっていくことを期待したい。

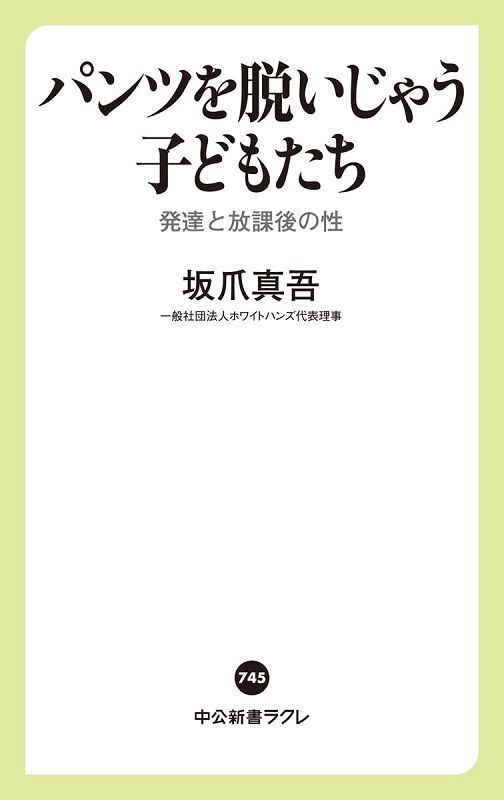

※本稿は、『パンツを脱いじゃう子どもたち-発達と放課後の性』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

『パンツを脱いじゃう子どもたち』(著:坂爪真吾/中公新書ラクレ)

放課後等デイサービスの現場で起こっている性に関する問題を分析した上で、障害のある子どもたち、そして私たちが自分自身や他人の性とうまく向き合っていくための方策を探る。