飲酒はやはりほどほどに

からだにとって不要なアルコールですが、私たちは楽しみのためにアルコールを飲むことがあります。人類とアルコールの付き合いは古く、古代バビロニアの人たちも麦からビールつくり、これを楽しんでいたようです。「ハンムラビ法典」には、ビールにまつわる条文も記されています。

古代ローマの人たちも果実からワインをつくっていました。飽食家で知られる彼らですが、飲酒は控えめだったようで、ワインを水で薄めて飲んでいたようです。

やがて醸造だけでなく、蒸留という技術がアラビアで開発され、どんどんアルコール度数の高いお酒がつくられるようになりました。

現代人は、古代バビロニアやローマの人たちよりも、たくさんのお酒を飲んでいると思います。しかし、肝臓がからだのために行わなければならない様々な機能のことを考えると、そして肝臓がかけがえのない臓器であることを考えると、飲酒はやはりほどほどにしておいたほうがよいでしょう。

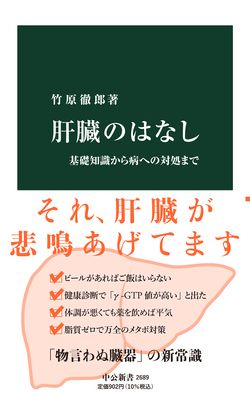

※本稿は、『肝臓のはなし-基礎知識から病への対処まで』(中公新書)の一部を再編集したものです。

『肝臓のはなし-基礎知識から病への対処まで』(中公新書)

現代の日本人は、4人から5人に一人の割合で、肝機能に異常があるとされる。「沈黙の臓器」である肝臓の異変に気づかないまま、慢性の病で死に至る場合も多い。本書では、健康診断以外で意識しづらい肝臓について、機能をイチから解説。飲酒やダイエットとの関係、検診項目の見方、主な肝臓病と最新の治療など、医学史の流れをふまえつつ紹介する。健康な毎日のために知っておきたい、人体最大の臓器をめぐる医学講義。