揺らぐ患者と家族の心まで診てきた医師は

私の母は父に看取られて亡くなった。病の治療法が尽きたうえに、コロナ禍で入院すれば面会が叶わない。母は自宅で最期を過ごしたいと言った。

離れて暮らす私は何もできなかったに等しい。母が在宅で死を迎えられたのは文字通り24時間付き添った父、往診してくださった医師、看護師のおかげだ。

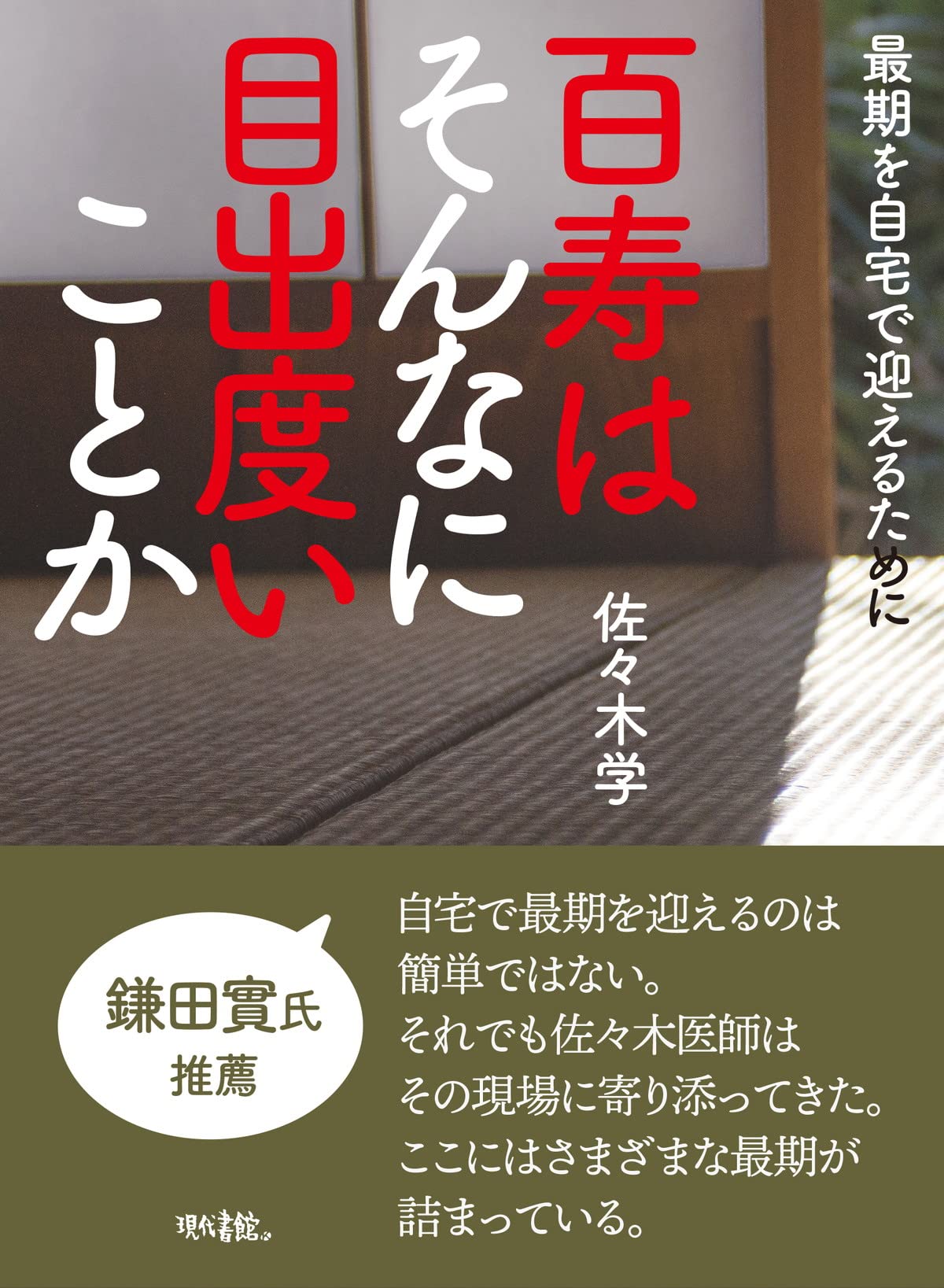

著者は地方の診療所で在宅医療に力を入れてきた元医師。これまで出会った患者とその家族、それぞれに対し、患者の終末期に考えたことを綴っている。誰もが迎える死にはさまざまなケースがある。社会の変化と在宅医療の一つ一つのケースを通して自宅で最期を迎える難しさを挙げながら、その対応を示す。

92歳のトモコさんは病院が嫌いで行ったことがない。往診した著者の見立ては大腸がん。それでも「病院で検査はしない」というトモコさんに、治療しない場合に辿る経過を説明し、痛み止めと点滴だけをする。家族もトモコさんの意思を尊重し、やがて最期を迎えた。医療が発達した現代では、最期を病院で迎えるほうが多い。

たとえ在宅を希望しても、家の部屋数や家族の世話が期待できなければ病院を選ばざるをえない。死の間際にある患者の思いはもちろん、日々介護してきた家族の気持ちも掬い取る。

死という最も個人的な人生の節目に立ち会う他者=医師は病状だけでなく、患者と家族の心まで診ているのだ。人の死は思ったようにはならない。患者も家族も常に心が揺らぎ、直前で迷う。

自分ならむやみに転院を繰り返したくないし、在宅で亡くなっても検死をされずに済ませたい。患者が医療の事情に振り回されないため知恵を絞る著者のような医師は貴重な存在だろう。これから誰かを看取ることもあるだろうし、いずれは看取られる。また長生きすれば相応のリスクが増える。今はうまく想像できない最期を考える一冊になった。