雇用延長施策の今後

ただし、これまでの高齢法の経緯を考えると、すぐに義務化というわけにはいかないだろう。

現在の65歳までの雇用確保措置が義務化されたのは2013年であるが、65歳までの雇用が努力義務化されたのは1990年であり、完全義務化まで20年超の期間を要しているからである。

企業とすれば、すべての高齢者が企業内で高いパフォーマンスを発揮してくれるのであれば、雇用制度の如何を問わずいつまでも雇用を提供しようと考えるだろうが、現実にはそうはいかない。

そもそも企業からすれば企業活動への政府の規制は極力避けたいと考えるのが道理であり、従業員が生み出す成果の高低にかかわらず、雇用延長の希望がある従業員全員を70歳まで必ず雇用するというのは、総人件費の管理という観点からも難しいだろう。

こうした事情から、高年齢者の雇用延長施策は、政府としても使用者側との調整が難しく、政治的なハードルが高い。雇用延長の施策は今後地ならしをしながら緩やかに一歩一歩進めていくことになるはずである。

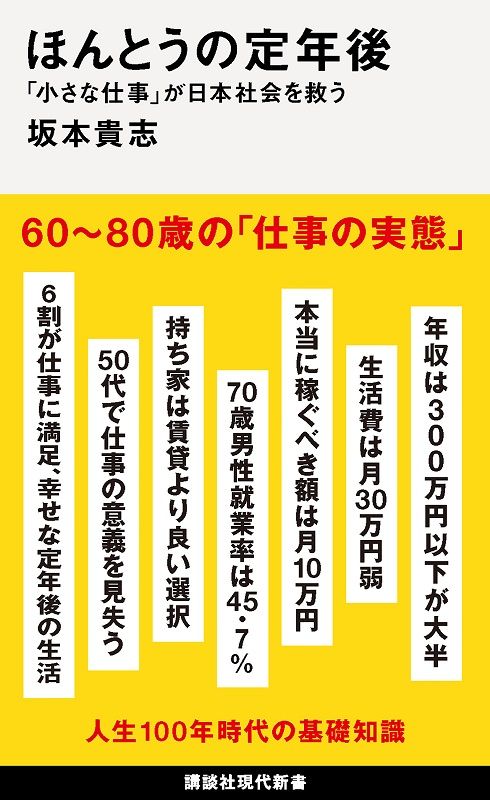

※本稿は、『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』(講談社現代新書)の一部を再編集したものです。

『ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う』(著:坂本貴志/講談社現代新書)

年収は300万円以下、本当に稼ぐべきは月10万円、50代で仕事の意義を見失う、60代管理職はごく少数、70代男性の就業率は45%、80代就業者の約9割が自宅近くで働く……全会社員必読! 知られざる定年後の「仕事の実態」とは? 漠然とした不安を乗り越え、豊かで自由に生きるにはどうすればいいのか。豊富なデータと事例から見えてきたのは、「小さな仕事」に従事する人が増え、多くの人が仕事に満足しているという「幸せな定年後の生活」だった。日本社会を救うのは、「小さな仕事」だ!