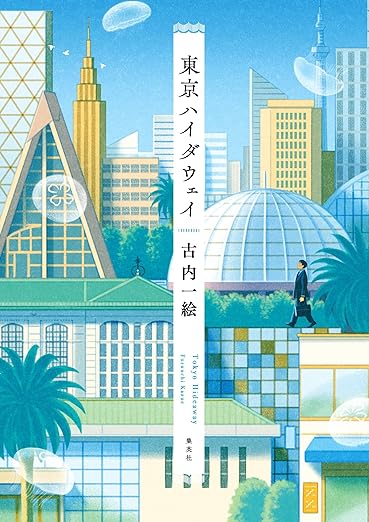

秘密にしてもいい。誰かを案内してもいい

昔ながらの喫茶店、映画館、公園……ふとした時、ふらりと訪ねる場所がある。そんな場所は自分の「隠れ家」と呼ばれる。

「ふとした」とは、心を落ち着けたい瞬間。

本書には実在するいくつかの隠れ家=ハイダウェイが登場する。六篇の短編の主人公たちは少しずつつながっていて、それぞれの「隠れ家」は他の誰かの心を癒やしていく。

学校でいじめを受けている圭太はある日、ボクシングクラスの貼り紙を見つける。大好きなゲームの主人公にそっくりな清美に、ボクシングを教わることになった。

清美は「心技体」を否定し、こう言う。

「まずは、身体を動かす。そこから技術、最後に心」

言われるがまま体を動かすうちに、圭太は自分の気持ちが変わっていくのを実感する。

圭太のハイダウェイは「ジム」だ。でもそれは入り口でしかない。トレーニングする場所はどこもハイダウェイになっていくのだ。

チェーンカフェの雇われ店長・久乃は、喫煙可を謳うことで喫煙難民となった客を集めていた。つまりカフェ自体が、禁煙社会における愛煙家たちのハイダウェイだ。

ある日、田舎から母が上京し、請われるまま自分のハイダウェイである美術館に案内する。母は一体何のために上京したのか? 何も言わずに母は帰郷してしまう。

仕事や人間関係、家族間に問題がない人はいないだろう。だけど自分のことでいっぱいになると、相手の気持ちまで気が回らない。

誰かのハイダウェイを知ることは、その人を知ることにもつながる。久乃を知りたかった母のように。

そして本書を読むことは、主人公たちの隠れ家に案内してもらうことでもある。

問題は簡単に解決しないけど、読書のひとときの癒やしが、次のスタートの後押しをしてくれる。ハイダウェイみたいな作品だ。