日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(NHK総合、日曜午後8時ほか)。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「続・系図」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし!

続・系図のお話

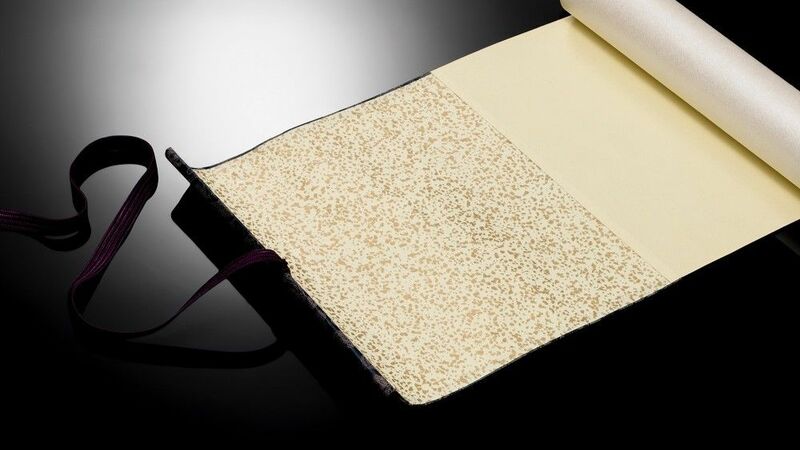

「べらぼう」にて、佐野政言が「自由に書き換えてよい」と田沼意知の元に持ち込んだ<系図>。

前回の記事に記しましたが、合戦のない時代になると、武家社会でも、格式とか儀式の価値が高まる。世襲が社会の大原則となり、「筋目の正しさ」が求められるようになります。

となると、世襲の根拠たる「系図」は、きわめて有効な武器になる。

だからこそ政言は意知のところへわざわざ持ち込んだわけですが、次回予告によれば、その<系図>を巡って父・政豊が田沼邸で暴れるようで、ドラマは波乱の予感でいっぱいですが…。

そこで前回の続きで今回も<系図>について。特に<系図>にこだわった徳川家康のお話をしたいと思います。