「理想の家庭像」はもうなくなったのだろう

著者は1998年から、一般家庭の「食卓」を定点観測の場として家族の実態と変容、その背景を調査してきた。初回は240家庭。そのうち10年後に追跡できた有効サンプルは89家庭。さらに初回から20年後に調査が可能だったのはわずか8家庭であった。それでも、同一家庭の20年にもわたる食卓調査は前例がなく、非常に興味深いものとなっている。

調査方法は3回ともすべて同じで、(1)アンケート調査、(2)1週間の食卓の日記と写真記録(これはインスタントカメラで撮影し現像せずに提出する)、(3)個別詳細面接調査(1.5時間)と非常に綿密である。

10年、20年の時間は長い。若かった親は中年に、子らは巣立ち、舅姑も亡くなったり施設に入ったりして同居を解消している。

主な取材対象は主婦。過去も現在も食を司っているのは女性が多いからという理由だ。

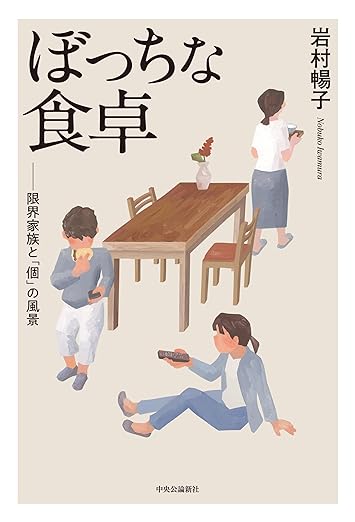

20年後に食卓を見ることができた8家庭の「食・事情」は、過去のデータと照らし合わせると驚くべき結果となった。世の中には「標準家族」などほとんどなく、かつては当たり前だった「食卓を囲んで同じ食事をする」家庭も稀になっていたのだ。

それぞれが「個」を大事にし、自分のしたいこと食べたいものを優先した結果、自宅の食事は時間も食べ物もバラバラで、揃って食事をするのは外食だけ、だという。

私は調査開始時の『変わる家族変わる食卓』(中公文庫)からこの調査に注目していたが、この20年で日本は食事の束縛から自由になったのだと感じた。母は、食事は、家庭の役割は、という決まりごとは少なくなり、個々での生活を満喫している。

本書の後半で著者が危惧する家庭の荒廃は、現在の形が定着していくことで解消されるのではないか。

「理想の家庭像」などもうない。日本の家庭はそうならざるをえないと思う。