帛紗捌きをしているときも、

「ちょっと待って。帛紗はそれで大丈夫ですか」

と師匠からストップがかかり、広げてみたら持っていた帛紗のわさの位置が違っていたことが判明した。懐中するときのたたみ方から間違っていたらしい。それと柄杓の持ち方が、この場合は上から持つのかそうでないのかが、まだいまひとつ理解できていない。

釜の蓋を取る前に、カニばさみの手つきで、左手で柄杓と帛紗を持って、右手で帛紗を取り、つまみにかぶせて蓋を持ち上げ、蓋置に置くのだけれど、いくら右手でひっぱっても帛紗が取れない。

「あのう、帛紗が取れないんですけど」

そう小声でいったら、師匠が、

「えっ、あら、どうしたのかしら」

とつつつと寄ってきて、

「もう一度やってみましょう」

と傍らで見ていてくださった。正しくは左手の人差し指と中指で帛紗をはさんで、親指と人差し指で柄杓の柄を持つのに、私はその両方を親指と人差し指で持っていたので、帛紗が取れるわけがないのだった。

(くくーっ)

前にできたことができない。これがいちばん悔しい。三歩進んで四歩下がっている気分になる。

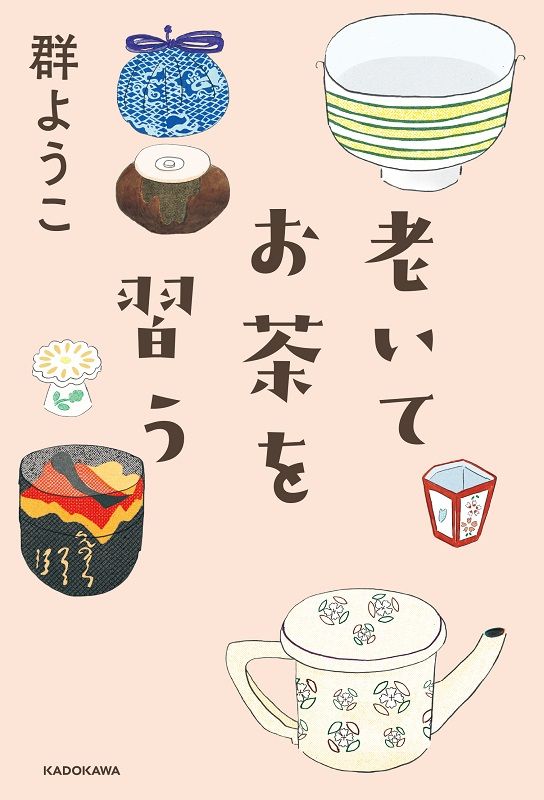

※本稿は、『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)の一部を再編集したものです。

『老いてお茶を習う』(著:群ようこ/KADOKAWA)

齢六十八にして、お茶を習うことになった。果てがない稽古が始まった。

齢六十八にして、お茶を習うことになった。事のはじまりは、今から二十年以上遡るのだが、当時、私の担当編集者の女性と、還暦を過ぎたとき、自分たちはどうしているかといった話をしていた。私は、

「いつまで仕事をいただけるかわからないけれど、仕事があればずっと続けていると思いますけどね」

といった。私よりも二歳年上の彼女は、

「私はお茶の先生ができればいいなと考えているのですけれど」

というので、

「そうなったら、私もお弟子になる」

といったのである。(本文より)