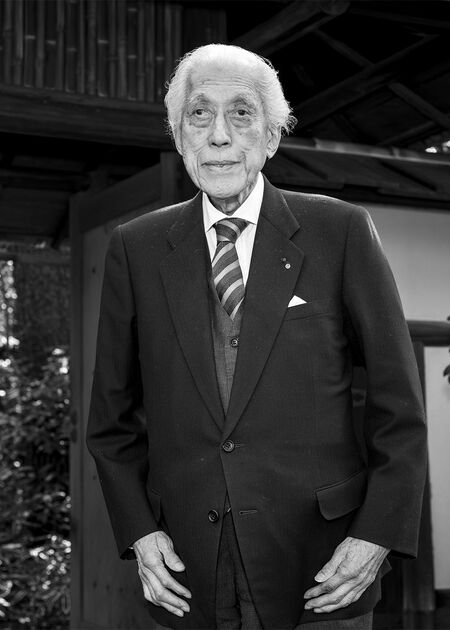

千利休から数えて十五代目となる茶道・裏千家の千玄室大宗匠。戦中は特攻隊に志願し、戦後は国内外で茶の湯を通じて平和を訴える活動を続けています(構成=野田敦子 撮影=霜越春樹 写真提供=裏千家)

身分にとらわれない、お茶の精神

昨今、あちらこちらで「人生100年時代」と言われるようになりました。かく言う私も、この4月で101歳。お茶の家に生まれ、戦争を生き抜いた人間の一人として、皆さんにお伝えできることがあるに違いない。そう思い、平和を願いながらお茶を点(た)て、茶道の心について世界各地でお話をしています。

お茶は地位の高い人や経済的に豊かな人が楽しむものと思っている方も多いかもしれませんが、決してそうではありません。千利休の時代から、武士は刀を外して茶室に入りました。身分の枠にとらわれず、差別なく、あらゆる人々が一わんのお茶を楽しみながら和やかな心になる。お茶の精神には、そんな平和への祈りが込められているのです。

ところが私は、この「平和」という言葉について、思うところがあります。この頃は皆さん、「平和」という言葉を簡単に使うようになりましたね。しかし、それだけで平和は来るのでしょうか。残念ながら来ません。どれだけ大声で叫んでも、熱心に旗を振っても平和は来ない。なぜか。まず、自分自身を振り返ることから始めましょう。

あなたは今、本当に平和ですか。夫や恋人、親や子、友人たちと喧嘩を繰り返しているかもしれません。いつの間にか傷つけ合う関係になって、苦しんでいる人もいるでしょう。目の前の人と争いながら、一方で世界の平和を願う。その姿勢が、そもそも間違っているのです。

国と国もぶつかれば、いざこざから戦争になる。現にウクライナとロシア、イスラエルとパレスチナ……いろいろなところで人々が争っているではありませんか。宗教を信じながら、その宗教同士が衝突している。いったい、神はどこにいるのかと思います。