「本物のネオリベ政策」に飛び込んでいたら?

しかしそういう人たちですら、日本国全体が「昭和の経済大国の遺産」を食い延ばすことで毎年巨額の経常黒字を維持し続け、世界1位の対外純資産を積み上げてきていることの恩恵を、実はかなり受けているんですよね。

「日本国全体としては稼げている」状態を必死に維持してきたからこそ、国家の債務のGDP比率が世界一にまでなっても問題が顕在化しなかったともいえるわけです。

そうやって大きな財政支出を継続して行い、社会の安定を維持し続けてきた過去の日本の政策は、押しつけがましい言い方になるかもしれませんが、ある意味で“割を食う”立場になってしまった人のためでもあったのです。

なぜなら、もっと徹底した「本物のネオリベ政策」に飛び込んでいたら、そういう人たちの生活は今よりもさらにもっと悪くなっていたことは容易に想像できるからです。

もちろん、“割を食う”立場になってしまった人は日本社会に対して貸しがあるといっていいと私は考えていますし、そういう人たちが自分の取り分を主張していくことは大変大事なことです。

しかし、損な役割を担わされた人たちのニーズを満たしていくためにも、現実に日本国の取ってきた針路が、単に自民党の利権のためだけではなく、日本社会全体のためのものであった側面をも、丁寧に理解することが必要なのだと考えていく必要があるのです。

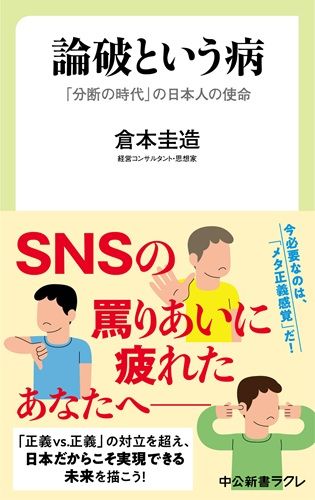

※本稿は、『論破という病-「分断の時代」の日本人の使命』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。

『論破という病-「分断の時代」の日本人の使命』(著:倉本圭造/中央公論新社)

堀江貴文氏失脚に象徴的な日本の「改革」失敗の本質的な理由や、日本アニメの海外人気が示唆するもの……。

「グローバル」を目指して分断が深まった欧米とは異なる、日本ならではの勝ち筋を見つけ、この20年の停滞を乗り越える方策を提示する。