武士の守護神

宇佐よりも都に近い石清水八幡宮は朝廷との関係を深めて政治的な力を強めました。各地に荘園を広げ、新たに神社を設けたり、もとからある神社を取り込んだりして荘園経営の拠点とし、八幡神を鎮守神として祀りました。

応神天皇と同一視されている八幡神は天皇の祖神とされていましたが、臣籍降下(しんせきこうか)した皇族を祖とする源氏が氏神として崇め、源義家が石清水八幡宮で元服して八幡太郎を名乗り、さらに武神としての性格が前面に現れていきました。

平安末期には鎌倉に鶴岡八幡宮が勧請され、武家の棟梁として鎌倉幕府を開いた源頼朝は境内を整備して熱心に参詣しました。全国の御家人たちも、自らの氏神とは別に、武神として所領に八幡神を祀りました。

その後の幕府を開いた足利家、徳川家とも源氏を名乗っており、八幡神も武士の守護神であり続けて全国に広がったものとみられています。

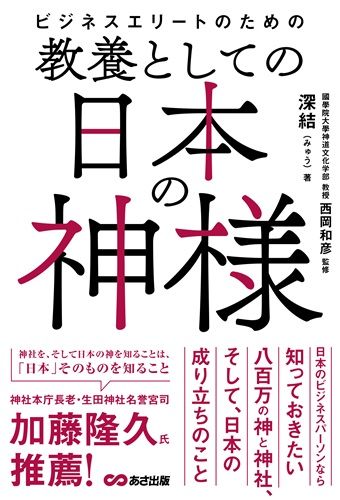

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(あさ出版)の一部を再編集したものです。

『ビジネスエリートのための 教養としての日本の神様』(著:深結(みゅう) 監修:西岡和彦/あさ出版)

やおろずの神様とは? なぜ、同じ名前の神社がたくさんあるの? 成功している経営者は、なぜ神様や神社を大事にするのか?

ビジネスパーソンとして知っておくべき「日本の神様」「神社」との付き合い方、取り巻く環境など、使える知識をまとめた、初の教養本。

神社、神様、そして日本の歴史が、これ1冊でわかる!