悩み多き中年期もまた大きな糧となる

右を向いても左を向いても、迫りくる困難に絶望してしまいそうですが、忘れてはいけないのは、「ミッドライフ・クライシス(中年期危機)」は誰もが多かれ少なかれ感じるということです。

実は歴史に名を残す偉人たちも、中年の時期に悩んで、不安感にさいなまれ、そして絶望的な状況に追い込まれたというケースが数多くあります。

「もうこのまま、自分の人生は終わってしまうのかもしれない」

そんなふうに失望した矢先に、人生の大きな転換期を迎えることは珍しくありません。

「昆虫王」として知られるアンリ・ファーブルは14歳で一家離散という過酷すぎる運命を背負い、その後の教師人生も苦難の連続でした。50代を迎えるにあたっては、家の立ち退きを命じられるという屈辱も味わっています。

その時点では、まさかその数年後の56歳で世界的な名著『昆虫記』を発表し、歴史に名を刻むとは思いもしなかったでしょう。

思想家のカール・マルクスの場合は50 歳を目前にして、同じく世界的な名著である『資本論』を世に送り出します。ところが、思ったような反響が得られずにがっかりしています。

実業家の安藤百福は48歳で世界初となるインスタントラーメンを開発。その後の自分の人生だけではなく、世界の食文化を一変させています。

iPS細胞を発見した山中伸弥さんは、50歳の若さでノーベル生理学・医学賞を受賞し、その研究が大きく注目されることになりますが、受賞する数年前までは「こんなことを研究して意味があるのか」と、精神的に落ち込んだ時期もあったといいます。

アメリカの詩人チャールズ・ブコウスキーは、放浪生活を経て、職を転々としながら詩や物語を書き、50代でようやく世間に認められました。

中年期ともなれば、それまで続けてきた経験は、どんなものであっても大きな価値があります。しかし、なかなか自分ではそのことには気づけなかったりします。

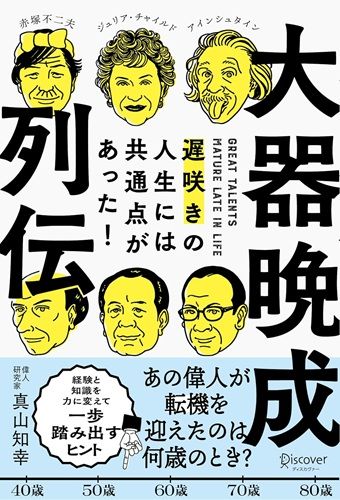

※本稿は、『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を再編集したものです。

『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった!』(著:真山知幸/ディスカヴァー・トゥエンティワン)

本書は、いわゆる「大器晩成型」の偉人たちが、どのように中年期を過ごしたのかに注目しました。

今まさに、多くの人が中年期に直面する「ミッドライフ・クライシス(中年期危機)」を、偉人たちはどう乗り越えたのでしょうか?