電卓、手動タイプライター、FAXが主流だった

日本洋書輸入協会という組織があった(現在は「輸入」の文字が取れて、日本洋書協会になっているようである。規模も縮小したようだ)。

当時のビッグ2は丸善と紀伊國屋書店だった(あまりイメージにないかもしれないが、両社とも洋書をかなり扱っているのである。しかし現在では、紀伊國屋は右の新組織には入っていないようだ)。

ほかに中堅どころが4社あり、わたしたちの会社はその4番目といったあたりだったようである。

顧客は国会図書館をはじめ、全国の大学図書館、大学教授、公立や民間の研究機関、企業の研究所、および個人の研究者である。

この業界の仕事は、海外の出版社への注文、請求書(インボイス)処理、入荷本・雑誌の整理、顧客への発送、出版社へのクレームなどである。

これらのすべてにタイプ打ちが必要となる。内勤には一人1台があてがわれた。当然、全員が打てた。

わたしは入社してから、覚えた(それがのちの、ワープロやパソコンでの原稿書きに役立った)。アンダーウッドというまっ黒で重厚なタイプライターが1台あり、好きだった。キーを押し下げるストロークが深く、慣れが必要だった。

ぼちぼち、電動タイプが出始めていた。こっちはキーに軽くふれるだけで打てたが、まだ高価だったので、全機とっかえというわけにはいかなかった。

雑誌の注文は毎年定期購読(サブスクリプション)だから、夏になると、わたしが所属していた雑誌課の全員で、翌年の注文書をタイプで打ち溜めしておくのである。

課員6人で何十日打ったのか、何千枚、何万枚打ったのか、もう覚えていない。海外とのやりとりも、英文レター(コレポンといった)を書き、一々国際郵便で出したものである。

いまではEメールがある。これは画期的なものである。その便利さが心底実感できるのは、昔、ファックスを使っていた人間だけである。

あるいは国際電報というものもあった。電卓も、いまから思えば巨大な電卓だった。現在の手のひらサイズなど、想像もできなかったくらいである。思い起こせば、すべてが懐かしい。

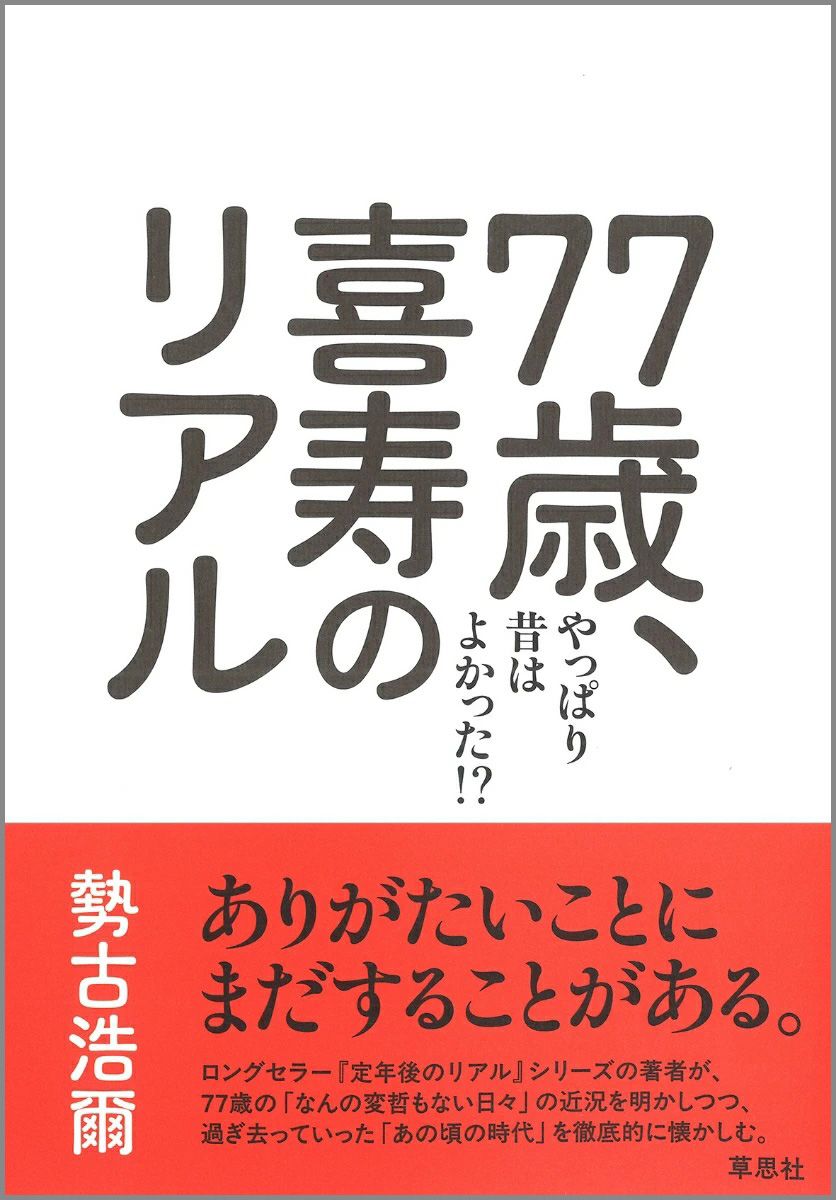

※本稿は『77歳、喜寿のリアル:やっぱり昔は良かった!?』(草思社)の一部を再編集したものです。

『77歳、喜寿のリアル:やっぱり昔は良かった!?』(著:勢古浩爾/草思社)

もはや文明がどん詰まりまで来て、私たちの暮らしは便利になっているはずなのに、

なぜか昔に比べて生きにくくなってきているのではないか。

時代遅れのあの当時のほうが、現在の進んだ時代よりもよかったのではないか――。

累計16万部突破のロングセラー『定年後のリアル』シリーズの著者が、

77歳の「なんの変哲もない日々」の近況を明かしつつ、

過ぎ去っていった「あの頃の時代」を徹底的に懐かしむ。