「働き方改革」が広がり、労働環境はここ数年で急速に変化しました。そのようななか、「今、管理職として働くということが、『罰ゲーム』と化してきている」と話すのは、パーソル総合研究所 主席研究員/執行役員シンクタンク本部長の小林祐児さん。そこで今回は、日本の管理職の異常な「罰ゲーム化」をデータで示し、解決策を提案する小林さんの著書『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』より一部を抜粋・再編集してお届けします。

縮んできたメンバー層との賃金差

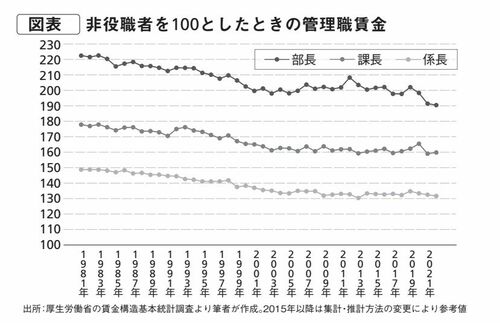

管理職の「数」と同時に、もう一つ減ってきたものがあります。管理職の「賃金」です。正確に言えば、管理職ではない一般職層と管理職層の賃金の差、つまり管理職になることで期待できる上積み金額が、長期的に減少してきているのです。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査(下図表)から計算してみると、1981年には、部長の賃金は非役職者の約2.2倍だったのに対し2022年には約1.9倍に、同様に課長の賃金は非役職者の約1.8倍から約1.6倍に、係長の賃金は約1.5倍から約1.3倍ほどに下がっています。

<『罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法』より>

賃金構造基本統計調査は集計・推計方法の変更があるため、連続性は正確ではありませんが、大きな傾向は掴めます(※1)。

日本には労働組合による「春闘」と呼ばれる春季労使交渉が毎年あり、最近も、世界的インフレで物価高が続く対応として組合交渉が盛んに行われ、数十年ぶりの高水準で賃上げが行われました。その交渉の場でも、組合員ではない管理職の賃金は議論の優先順位が下がります。そのため賃金の伸びへの圧力が低い状態になります。