「無理に東京の要素を入れる必要はない」

「羊肉の独特な臭み」が苦手という人は多いですが、それは食肉にして運ぶ過程で肉が劣化するからです。どれほど注意深く扱っても、捌いてからの時間の経過によって多少なりとも劣化するのは避けられません。なかでも羊肉は、特に鮮度がものをいうといわれます。

それだけでなく、ひつじやではエサまで自家生産にこだわり、地元の飼料米や大豆で育てているとのこと。もちろん冷凍などの必要も一切なく、その結果、臭みなどとは無縁のクリアな味わいと驚くほどの脂の旨みをつくり上げています。

レストランに近接する牧場で、与える飼料から気を配って「食材」となる動物を育て、捌いたらキッチンへ直行なんて、都市部ではまずできないでしょう。発想次第では、こういう地の利の活かし方もあるということです。

もし地方で飲食業を営んでいる方がいらしたら、「無理に東京の要素を入れる必要はありません」とお伝えしたい。

たとえば築地の有名仲卸から仕入れたマグロや東京ブランドの豚肉などは東京で食べればいいわけで、地方で出合ってもあまり感動がありません。

地方には地方にしかない魅力があるはずです。外からも人を引き寄せるような「ここでしか食べられないもの」「ここでしか得られない食体験」とは何か。

地元にいるがゆえに見えづらいのかもしれませんが、魅力を新たに発見するつもりで、わが町、わが村、わが地元を振り返ってみるといいのではないでしょうか。

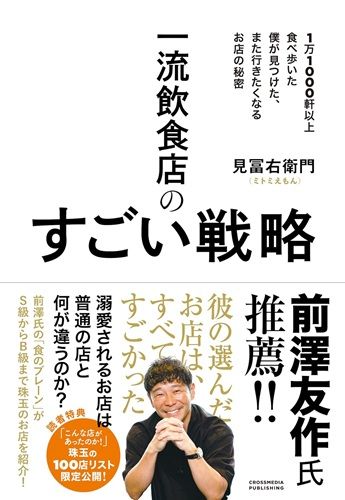

※本稿は、『一流飲食店のすごい戦略 1万1000軒以上食べ歩いた僕が見つけた、また行きたくなるお店の秘密』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。

『一流飲食店のすごい戦略 1万1000軒以上食べ歩いた僕が見つけた、また行きたくなるお店の秘密』(著:見冨右衛門/クロスメディア・パブリッシング)

「成功している飲食店」には、飲食業にとどまらない「ビジネスのヒント」がぎっしり詰まっています。

飲食店の舞台裏から、食にまつわるさまざまな教養まで、飲食店を経営している方だけでなく、食べるのが好きな方にも「美味しい一冊」です。