消化器系疾患の原因になることも

さらに、肺だけでなく食道の内圧も高まるので、脊柱後弯によって食べたものが食道を通過しづらくなったり、胃酸が逆流しやすくなったりします。

これが、胃食道逆流症(GERD)や咽喉頭酸逆流症(LPRD)といった消化器系疾患の原因になります。

そして、こういった疾患を繰り返すと、食道がんの原因になったり、胃腸の機能の低下に端を発する誤嚥やそれにともなう誤嚥性肺炎、消化不良、便秘、肥満などにつながったりもします。

まさに、負のスパイラルといっていいでしょう。

人間にとって、もっとも大切な臓器といっても過言ではない脳にも、背中の丸まりは影響を及ぼします。

1:神経伝達の影響:脊柱内には脊髄が通っており、これは脳と全身をつなぐ神経の中継路です。

過度な後弯により、脊髄や神経根に圧迫や緊張が加わると、脳からの信号の伝達がスムーズにおこなわれにくくなる可能性があります。

結果として、手足のしびれ、筋力低下、反射異常などが生じることもあります。

2:脳血流・自律神経への間接的影響:猫背や過度な後弯姿勢が続くと、頸椎や胸郭の可動性が制限され、呼吸が浅くなり、脳への酸素供給が低下するリスクがあります。

これにより、集中力低下・疲労感・頭痛などの脳機能への影響が報告されています。

また、姿勢異常は交感神経優位の状態をまねき、自律神経のバランスを乱すこともあります。

3:認知機能・感情面への影響(姿勢心理学):姿勢と感情・思考は関連しているという研究もあり、丸まった背中はうつ状態・意欲低下と相関があるという報告があります。

逆に、姿勢を正すことが脳の前頭前野(感情・意思決定)を活性化させるという報告もあります。

とにかく肝に銘じていただきたいのは、「背中の丸まりを甘く見ないでほしい」ということです。

これを読んでいるみなさんは、「いつまでも明るく健康的でいたい」「丸まった背中をどうにかして改善させたい」という思いがことさら強いことでしょう。

それを実現したあかつきには、健康寿命の延伸というすばらしい未来が待っていることを意識し、対策に取り組むようにしてください。

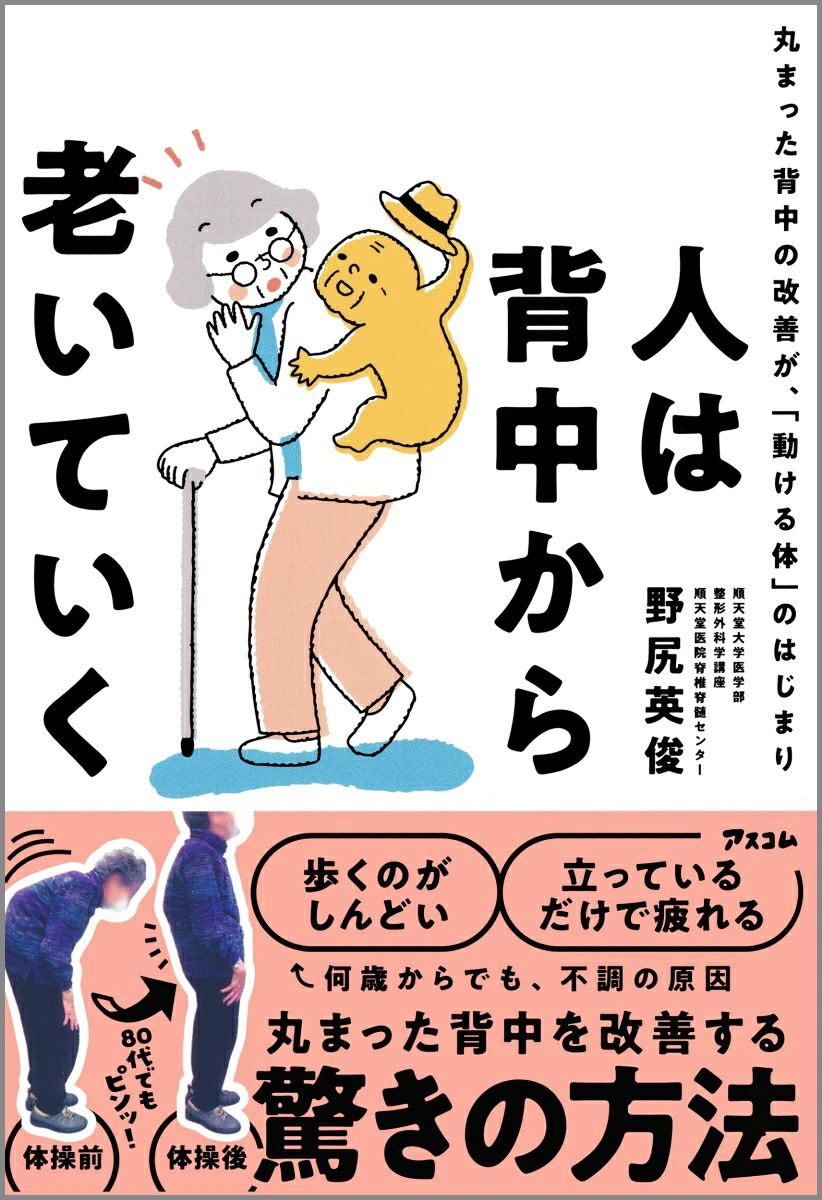

※本稿は『人は背中から老いていく』(アスコム)の一部を再編集したものです。

『人は背中から老いていく』(著:野尻英俊/アスコム)

人は「背中」から老いる──

見た目も、健康も、命さえも左右する「背中の丸まり」に、医学的アプローチで挑む一冊!「たかが背中の丸まり」と軽く考えていませんか?今と未来の自分のために、この本から「老いのはじまり」と向き合ってください。